軍属部隊のソロモン戦

海軍第一二一設営隊戦記

小 池 勉 著

目 次

各※の下線をクリックしてご覧下さい。

第一章 開戦・設営隊ラバウル上陸 ※

開戦前後と設営隊志願 ※

我家での壮行会 ※

一二一設の編成 ※

林書記との出合いと軍用金 ※

酒保物品と残留者発表作戦 ※

我家の別宴と警防団とのトラブル ※

一二一設横浜出港 ※

トラック軍港入港 ※

トラック出港、ラバウルに向かう ※

小沼・林両技手の受難事件 ※

ラバウルで受けた猛爆撃の洗礼 ※

林技手別動隊転属発令さる ※

第二章 ブーゲンビル出陣とバラレ作戦 ※

トノレイ進出先発隊出港す ※

トノレイ本隊陣容整う ※

後続隊をラバウルに迎える ※

飛行機でブインに、そして揚陸作戦 ※

バラレ島の苦闘 ※

バラレ派遣嶋田将軍、金原指揮官に賞せらる ※

一二名爆死の痛恨に泣く ※

第三章 海軍担送隊決死作戦 ※

タ号作戦、海軍担送隊出動 ※

緒戦の難関 プリアカ 三途の河 ※

担送隊意気昂し ※

迷ハンターの手柄 ※

隊員の体力消耗 ※

マコトワへの前進命令 ※

マコトワ基地設営 ※

猛爆撃刺青の兄ぃを震え上がらす ※

軍規厳正たるべし ※

担送隊苦戦 吾も荷を担う ※

マワレカ海岸暗夜の激戦 ※

最前線への担送路 ※

ナボイ前進の難行 ※

決戦迫る暗夜の砲弾担送 ※

最前線の担送隊 ※

大隅副長の陣中見舞い ※

軍司令官の敬礼 ※

最後の担送作戦 ※

決死の敵前撤退作戦 ※

暗夜の銃声 撤退部隊を走らす ※

モシゲタの合流とブイン帰着 ※

主計長より農園開墾命令を受く ※

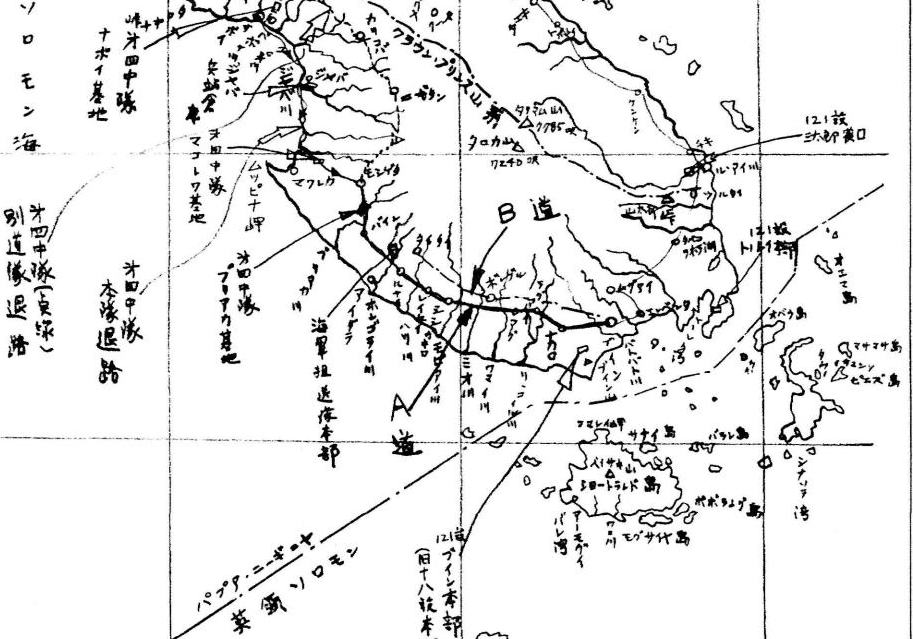

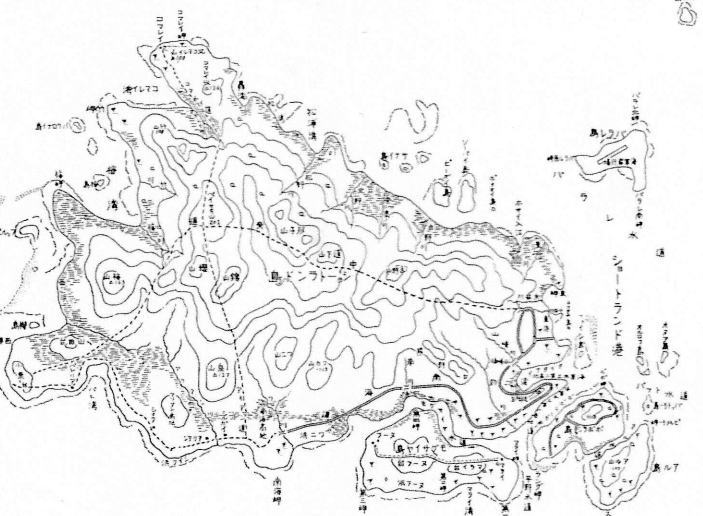

― 次章以下の目次は地図の後に続く ―

第四章 飢餓地獄 ※

三太郎農園開墾発進 ※

三太郎開墾の苦心 ※

他中隊の進出で園容整う ※

三太郎小池中隊農園 ※

三太郎よりブインへ連絡帰隊 ※

吾が病状悪化の直前に立つ ※

ブイン本隊での休養 ※

一根司令部で陸軍の賞状を受く ※

三途の川の渡しを拒まる ※

設営隊 死者同床の地獄図 ※

技手室被爆 幹部四名戦死 ※

決死の火葬隊長 ※

技手室再建 林書記と二人 ※

胃袋受難 記録農園の豚 ※

緊急農園開墾命令 ※

敵前の奥座敷 技手室農園 ※

製塩隊で思案工夫す ※

嗚呼!主計長早朝に死す ※

漁撈隊の反乱 ※

決戦に備えて 技手教育 ※

隊長 格好付けの笑止 ※

斬込隊訓練始まる ※

武官に転官して死守陣地構築 ※

第五章 終戦の実像と収容所生活 ※

終戦前後 ※

ピエズ島偵察隊 ※

ピエズ島収容所設営 ※

豪軍作業 ※

豪軍作業吾が命を救う ※

珍談刀鍛冶奮闘記 ※

第一二地区事件 ※

第一一地区の悲惨 ※

兵曹長賭博事件 ※

横須賀帰還前後 ※

あとがき※

第一章 開戦・設営隊ラバウb上陸

開戦前後と設営隊志願

今次大戦当時、私は横須賀海軍施設部所属の海軍工廠建築現場事務所に勤務していた。私は、昭和九年に同海軍工廠の造船部艤装工場に入所し、同一三年横須賀施設部本部に転勤となり、その後同一四年より同一六年四月まで、上海施設部に従軍してから、また当地に再勤務していたのである。

昭和一六年一一月二六日私は、本部からの緊急命令で参集したところ、戦場に向かう設営隊のため横浜港において行われる物資搭載作業を監督せよとの命を受けたのであった。その時はまだ対米開戦の前であったから、戦場に向かう設営隊の隊番号も、出動目的地も完全な極秘として知らされず、ただ明後日出港のため緊急に作業にかかれというものであった。それまでの中支戦線では、海軍設営隊が初めて参戦して、上海、南京、重慶と大活躍をしていたが、多くは佐世保鎮守府所管の設営隊であり、前記した私の上海勤務は、少ない横須賀鎮守府からの転勤組としてのものであった。今回はその上海勤務当時の先輩も私と共に命を受け、総勢八人ばかりで、横浜に急行したわけである。横須賀施設部は、施設部として直接参戦した経験がなかったため、我々上海経験組の出動となったわけであるが、大型貨物船に搭載されるべき物資の量は、莫大なものであり、これを二、三百人の工員で搬入するために、たちまち我々上海組の怒号、罵声が飛び交うこととなり、あたりは騒然たる光景を呈して戦場さながらであった。

私は主計課の食糧積み込み斑となったが、当時の食料保存手段は氷を大量に用いるだけという未熟なものであったから、私はすぐに、横須賀市汐留の製氷会社に急行しなければならならかった。そして、製氷会社に着いて、私が、民間の需要を全部押さえ、我が方だけに氷を積み出すよう命じた時には、会社側は突然の強引な要求に、初めはあっけにとられるばかりであった。極秘事項に属するため目的も伏せざるを得ない真剣な要求に、先方はただ気押しされている様子だったが、すぐに非常事態を察したらしく、当方の要求に応じてくれ、私の氷確保の目的は達することができたのだった。

戦後の資料で、この隊に私の友人が出征していることが判り、この部隊が第三設営斑であることが判ったのだが、この部隊は、昭和一六年一二月一日横須賀軍港から出発し、同月八日の開戦時には仏印方面に到着している筈である。しかし、その後のこの部隊の消息は私の知る由もない。また、戦後首相になった当時の中曽根主計中尉は、第二設営斑主計長として、第三設営斑と同時の、同年一二月一日編成で、同月二九日呉軍港を出発している。「海軍設営隊」としての編成は第七設営隊が最初で、それまではすべて「海軍設営斑」だったのである。

昭和一六年一二月八日は、早朝より開戦のニュースが飛び交い、横須賀軍港は物々しい緊張の雰囲気に包まれていた。私は、工廠現場の楠ヶ浦事務所で開戦の報を聞き、今度こそ大変なことになったと思うと同時に、我々もすぐに戦場に向かうことになるだろうと覚悟したのだった。

翌九日朝、私は事務所で断髪式を行った。給仕の少年に、バリカンで丸坊主に刈り上げさせ、落とした髪は遺髪として、家に持ち帰って机の奥にしまった。母には何事も言わなかった。気丈な母は、それまでの私の上海での話などから、開戦となった上は私がこの戦に従軍するものと、それとなく察し、また覚悟もしたものと思う。

横須賀施設部は開戦となっても急な態勢の改変はなかったが、工廠の建築工事は突貫に次ぐ突貫で、異様に殺気立ってきていた。そして、私は、昭和一七年早々に三浦現場主任技手を通じて、設営隊志願の旨を申し出ることとなる。この年の四月私は海軍技手(ぎて)に任官した。工廠入所以来九年目にしてようやく一人前の文官になれたのだから、よく辛抱したものだとつくづく思う。米沢の私の学校からは四〇人位の学友が入所していたが、誰もが二、三年で逃げ出して、当時は、前の年に私がお手伝いして船殻工場から施設部に転勤となり、同じ事務所に勤務中だった一年先輩の宗川さん以外は一人もいなくなっていた。

昭和一六年一一月五日、私は姉の勧めにより妻と結婚した。横須賀市汐入の自宅で挙式したのだが、翌日は設営隊の身体検査であったため、新婚旅行もできず、我家での初夜であった。私は、出征は確実と思っていたし、私自身は妻帯の要は感じなかったのだが、年老いた母を一人残すことは、申し訳なく、母のお守りをとも思い、妻が親しい従妹でもあったので、母に対して申し分ないことだと受け止めて、大満足したのだった。

設営隊志願のことは姉には話していたから、結婚式の翌日の、身体検査のことを妻に話すか否かを姉に聞いたとき、姉は「それなら、いよいよ出発が決まったとき言えばよいでしょう。誰もみんな、赤紙が来て初めて出征することになるわけだから」との返事だったが、私は、妻には役所の用で明日は出勤するとだけ話した。

当夜は、三浦技手も参会されて、一緒に大いに飲んだ。私は酒を二升位も飲んだだろうか。しかし、一向に酔わず、最後に長い段々の坂道を下って、三浦技手を汐留駅まで送ったのだった。

翌日の身体検査も酒気芬々だったが、無事合格して、あとは部隊編成を待つばかりとなった。

戦況は緒戦の好調も、次第に敵方に有利に転換して、長期戦の様相を呈し、昭和一七年四月一八日には、横須賀鎮守府をはじめ、海軍工廠には初空襲を受け、首都東京も被弾するという事態となり、設営隊の編成も行き悩みのような状況となってきた。加うるに同年六月五日のミッドウェーでの敗戦は我が海軍の根幹が挫け、戦局は攻勢から守勢へと推移していった。事務所前の小海の岸壁には、敗戦でかろうじて引き揚げられた軍艦が見るも無惨な姿をさらしており、私はこの戦の容易ならざる前途を予感させられた。

昭和一七年一二月半ばに小柴工員宿舎にて、我が隊の所属工員に対する訓練が開始された。施設部から派遣される技手、技生が任命されて、技手同士で、銃のない工員に対する一般的軍事訓練を考えたのであったが、スコップを持たせての行進など、集団行動に対する基礎訓練にとどめざるを得ず、慣れぬ身での考案と実施は容易なものではなかった。早い部隊編成が待たれ、焦りを感ずるばかりの私達であった。

我家での壮行会

それでも、そのうちようやく、愈々出発近しの気配も濃厚となって、今のうちに壮行会をやった方がよいということになり、ある夕、私宅で壮行の宴が開かれた。東京の兄夫婦、目黒の叔父一家、姉二人など一〇人ばかりでささやかな宴となった。私の挨拶に次いで、東京の兄が一席始めた。

兄は私とは腹違いで、私の母は後妻である。先妻の子が五人いて、母は大変な苦労をし、私の父が私の生まれる一か月前に死亡したときには、生きるのがぎりぎりの生活だった。しかし、この兄は口先ばかり達者で、することはまるで駄目。母や姉をこき使って、いろんな商売をしたが、全部失敗し、子供が八人もいるのに全然働こうとしなかったから、母は兄を見限って、私の一〇歳の時に兄と別れて、私と共に、別居したのだった。

だが、兄はなかなか旨いことを言うのが得意である。

「勉! お前はお国のために戦って、立派に死んでくれ。後のことはこの兄が全責任を負う。何も心配要らない。私に任せてくれ。」

と言ったものだ。私の母はこの兄が大嫌いであったが、今では先方からお世辞を使ってくるので、角立てずに付き合っていたのだ。が、この発言は母には面白くなかった。

「馬鹿なこと言うな! 私の大事な子供を、簡単に殺されてたまるか。どんなことがあっても、私の一念できっと生かしてみせる。絶対に死なせない。」

と言い切ってくれた母であった。

一二一設の編成

昭和一八年三月二八日、遂に部隊編成が決まった。部隊名は「第一二一設営隊」である。直ちに本部に、配属技手らが参集し、協議に入った。極秘だったが、人員二千名、向かうはブーゲンビル島、トノレイ湾とされ、持参資材等の表も手渡された。早速その品名、用途等の調査に入ったが、既に海軍参謀部で決定されたものである以上我々が口を挟む余地とてなく、すべて既定の事実として、それに従うばかりである。作業目的は豪州進攻のための潜水艦基地の施設設営であった。期間は三か月とされ、目的完遂後帰国するとの予定であった。

私達技手は、市川、小沼、遠藤、由利、相川、林そして私の七名の陣容であったが、これに加えて、黒木庶務係が書記、そして、瀬浦技師が施設隊長、松尾技師が同副隊長に任ぜられ、隊を統べる部隊長は海軍中尉、岡本忠雄とのことだった。資料によると、初代隊長 井筒義三とあり、岡本は二代目となっているが、私は井筒隊長には全然対面したことがないから、井筒隊長というのは当初の極く短期間の存在であった様である。技手の中で設営隊経験者は私一人であったし、市川技手は最先任の技手で、陸軍の下士官上がりだったので、彼と私の二人だけが戦争経験者であった。早速部隊編成にかからねばならないのだが、設営隊の編成については、施設部は全然ノータッチであったから、我々だけで決定しなければならないことになった。

瀬浦技師の提案で、私と市川技手が主にその任に当たることとなった。先ず、基本的に大体陸軍式に編成する方針で、中隊編成とし、中隊長に技手を当て、技生を中隊付副官、指導工員(建築部正工員)を小隊長としたうえで、徴用工員を班員として概ね職種、宿舎、出身地別に一班四〇名ずつに分け、適宜年配者を班長として編成を終わった。

また、書記の下に記録員を配置し、相川技手には資材主任になってもらって、その下に資材係六名を配置した。

私は、釜利谷宿舎の二〇〇名余りを中核にして一中隊を編成し、建築中隊隊長とし、また、儀我、平野の両技生を私の副官と決めた。早速建築中隊としての訓練も開始し、パネルを使った建設作業等により、二班競技でその所要時間を競う作業競争をやらせたりした。

四月に入って、我々を運ぶ輸送船の決定があった。香久丸、日出丸の二隻であった。乗船計画は、もし不幸にして敵の攻撃で一隻を失っても、目的達成を期すため、人員・資材のすべてを二等分することとし、その編成も、市川技手と私で進めたのだった。派遣人員も決定し、私の中隊では、悪質工員五、六十名を残すよう、私の名簿は完成していたが、それは出征の間際に申し渡すことに私は決めていた。それは、当時の工員の気迫は、誠に旺盛なもので、残す者を発表したら、たちまち大騒動となり、私の身にも危険が及ぶ覚悟が要ったのだ。私は胸のポケットにそれを隠して、その発表の時期を計った。あとは出発当日を待つばかりとなった。出発数日前に遠藤技手からの連絡があり、技手だけに特別酒保物品を配給するので、申し込めとのことで、許されるだけを頼んだ。

そして明後日受け取るとのことで彼がダットサンを配車してくれ、水交社で受け取ることにした。遂に出発日が四月八日早朝と決まり、四月六日の午後、工廠の現場に最後の挨拶を考えて、建築部本部に立ち寄ったのだった。ところがそこで林書記に初対面、その後大変な事態になったのである。

林書記との出合いと軍用金

それはこう言うことであった。林書記は、当隊の黒木書記が盲腸の急病で入院したため、その交替として当隊に来たのであった。ところが、そのうえ当隊主計長が命令の誤認から既にトラック島に直行してしまったため、林書記が主計長の任務をも代行することになった、とのことだった。

そこで、ここに一つの大仕事が待ち受けていることになったのだ。それは、隊と共に軍資金を持参せよとのことで、一銭アルミ貨から拾円札まで、大量の金員を今から銀行に下ろしに行くと言うのである。しかし、林書記は先刻出張先の福島県本宮から出頭したばかりで、家族の整理も何もやっていないというので、途方に暮れていたのだ。「第一お金を入れる箱の手配も出来ない。」と泣きそうな顔で言うのだった。そこで私が、「よし。箱は私が今用意する。トラックも手配する。銀行で金を受け取ってくれれば、船への積み込みも引き受けよう。」と言って、当時鎮守府の地下司令部は、工廠現場が工事を受け持っていたので、先ず、そこに走った。そして、その場にいた工廠現場の者に木箱十五個とトラックを手配したのだった。林書記と一緒に、記録員一名を伴って鎮守府前通りの銀行に向かった。当時この軍資金が何程の額だったか、確かな記憶はないが、いろいろ勘案し、木箱(石油箱)一五個、南京袋六個、計二一個の容量から考えると、大体四十万円くらいと推測される。今の金にして約二十億円となるようだ。こんな大金を戦場になぜ持参するのか、海軍軍司令部のお偉方が考えて必要となったのだろうが、下級官吏の私らには計り知れないことだった。

荷を積載してトラックに乗り、横浜の波止場に向かった。出発の時に林技手が一緒に乗ったのだが、田浦駅で「俺は一寸是非のない用があるので失礼する。」と言って別れていった。遂に私と記録員武田龍之介君二人だけになりはや日の暮れかかった街道を急いだ。

桟橋に着き、決められた船、香久丸船長に会って積み込みを申し込んだが大問題となった。

船長は言う。「絶対に困ります。私の一存では積めません。鎮守府から証人を出してください。とにかく今日は困ります。」と頑として承諾しないのである。「さぁ困った。今日これを済ませて、私は釜利谷に帰って名簿発表の仕事があるのだ。是が非でもこれを完了せねばならない。」私は意を決して言った。「よし、分かった。船長、貴方はこれが金だと思うから大変だと思うわけだが、これはただの書類だと思えば何のことはないのだ。とにかく海軍技手小池勉、この私に船室を一晩貸してくれ。私が全責任を持つ。間違ったら腹を切る。私も男だ、神に誓って間違いはない。どうだ!」

私の気迫にさすがの船長も一言もなくなった。こうして、やっと金を積み込み、私と武田君と二人して徹夜で金守り当直の任務にあたったのだった。

翌朝早くから私は本部に連絡して、至急交替員を回すよう、再三の電話をしたが応答なし、午後になってやっと連絡がつき、相川技手と主計科先任下士が来たのは、午後も三時を回っていた。

酒保物品と残留者発表作戦

それから、本部に帰り、遠藤技手と連絡して、予め購入を申し込んであった酒保物品を受け取って、これを釜利谷宿舎に運び、私は、その中から清酒一升だけを取った。

いよいよ、名簿の発表の時が来た。私は、「輸送船の都合で人数の制限があり、全員一度に出征することができなくなった。また、我が中隊の中で優秀な者は、後続隊員の指導のため、残さねばならない事情となった。」として誰々と名簿を示したうえ、「酒保物品を特に分配するから、明朝出征する者も、残る者も、今晩は思い切り飲んでくれ!」とやったのだった。総員大歓声を上げて物品の分配が始まったが、それは莫大な量であった。酒、ビール、煙草、チョコレート、キャラメル、ドロップ、飴玉、サイダー等々、約百五十キロの酒保物品であった。これによって、私は、一命が救われた思いだった。物品が不足してきていた時期であったが、これを惜しむ気はなく、命が救われたと思えば安いものと、意に介さない私だった。

我家の別宴と警防団とのトラブル

私は急いで工廠現場に周り、三浦技手以下全員に先程の酒を出して、皆と冷や酒でお別れをした。自宅に帰るべく出ようとしたとき、所員全部が私宅まで送ると言ってくれ、一同トラックで出発した。

汐入の我家に帰って、母、妻と別れの盃を交わし、妊娠三か月の妻に、生まれる子供の命名の書面を渡した。「洋吉、洋子と男女の名を別々に書いたから、頼むよ。」と言って手渡し、家内も駅までは送るというので、家内と私が助手席に同乗し、一同は後ろの荷台に乗って、釜利谷宿舎へ向けて出発した。

汐入の坂を下り、車が汐留駅の前に差し掛かったときだった。我々の車は、突然物々しいいでたちの警防団員に制止されてしまった。そして、団員が言うには「今、空襲警報が鳴ったところだ、この車は遮光をしていないから、通行相ならん」とのこと。成る程、そう言えば、街中は総て電灯が消えて真っ暗だった。だがしかし、その暗闇の中を海兵団のトラックは点灯したまま高速で横浜方面に何台も疾走しているではないか。多分、我が隊と共に出航する軍艦の兵隊だろう。私は、車から降り、警防団員を睨み付けて言った。

「あの灯りを点けた車は何だね。あれは海兵団だろう。海兵団がよくて、建築部はいけないのか。我々も明朝出征する設営隊だ。この錨のマークが見えないのか。」そう言うと同時に私は軍刀の鯉口を切っていた。

「あんた!刀の鯉口を切りましたね。斬れるものなら斬ってみろ!」

「よおし!斬ってやる。俺は今から戦場に行くんだ。邪魔をする奴は片っ端から斬って行くんだ。この刀をてめえの首で受けてみるか!」

私が怒鳴り返したところで、三浦技手が慌てだし、妻もおろおろして、

「貴方!無理は言わないで。なんとか折り合って!」

「お前とはお別れは済んでいるんだ。俺はもう戦場にいるつもりなんだ。黙ってろ。」

三浦技手が中に割って入った。

「小池君!ここは私に任せてくれ。君は電車で釜利谷に帰ってくれ。」

私も内心彼を斬る気はなかったが、文官と見て馬鹿にされてたまるかと意地を張っただけだったので、「それでは宜しくお願いします。」と後を任せて、電車に乗るべく駅の階段を昇っていった。妻が階段下で別れの手を振った。

「この調子で行くんだからな。帰るとは思うなよ。」

これが私の別れの言葉だった。電車に乗ってから、我ながら無謀な態度だったと悔やみながら、妻への詫びを心に繰り返していた。

釜利谷宿舎では、出発を明日に控えて、隊員一同興奮の極といった雰囲気だった。私の酒保物品の配給で、残留組の動乱もなく、無事に治まったことに、私はまず安堵し、そして、今日一日の目まぐるしい経過が大活劇のように眼裏に浮かんでくるのを、よく無事に通り抜けられたと不思議に思いながら、思い返すのだった。

あの、香久丸船室で金包を守った際の、焦燥の頂点というべきやり場のない気持ちは、ニ度と御免だと思ったものだ。あの時分施設部本部では、我が隊の技手以上の幹部が軍装に威儀を正して、整列の上最後の別れの挨拶をし、総員見送りの儀式が執り行われていたとのことだが、私が代役を引き受けたことにより、林書記は何とか出征前の始末や家族との別れができたのだから、よしとしなければならないだろう。

林書記とは、これが縁となり、その後の戦時中、後続部隊のラバウル出迎えや、本部被爆後の部隊再建などで、苦楽を共にした。戦後も一緒に行動して、一時は我家に同居したこともあり、同町内に居住して親しく付き合い、平成二年あの世に見送ったのも、誠に奇しき縁と思う。

一二一設横浜出港

我が第一二一設の出港は昭和一八年四月八日であった。お釈迦様の日に出港した我が隊は最初から、あの世に直結していた観があったわけだが、やがてそれが現実となろうとは思いめぐらす余地もなく、感傷に耽る暇もないまま、出陣の緊張感だけが全身に漲っていた。早朝宿舎を出発する際は、隊員を満載した錨印の海軍トラックが列を連ねて大行進し、大群衆の歓呼の声が上がって、これに寄せ書きされた日の丸を打ち振って応える隊員の顔は、出征兵士に負けない勇姿といえた。折しも降り続く霙をついて驀進する隊列は勇壮そのもので、映画でいえば正にクライマックスの場面であったろう。

こうして我々は、同じく横須賀軍港から出港した三隻の駆逐艦に護衛されて、長途五千キロの海上を、敵潜水艦の攻撃を避けつつ南行する、危険極まる大航海に入ることとなった。私の乗った日出丸は、総屯数四千トンばかりの貨物船で、石炭を焚いて走る旧式船だった。僚船香久丸は六千トン級の貨客船で、日出丸の鼠色に比べ、白色のディーゼル近代船であり、総ての面において、より高級で、当然本隊幹部諸公はこちらに乗船と相成った次第である。両船とも上甲板には、木材、パネル、貨車等の資材が山積されて、人の座る余地もないほどであった。殊に日出丸は、そこに仮設便所等もあり、雑然たる有様で、敵の攻撃を受けたら、戦闘態勢もとれず、混乱することは避けられない状況だった。それでも、隊員を交替制として、敵船の監哨に当てたほか、被弾による退避等に対する処置心構えなども徹底したから、一刻の油断も許さぬ戦闘気迫は、全隊員の顔の表情に現れていた。

船の進路は南方に向かっているのだが、そのための航路は直線ではなかった。それは、聞くところによると、野路運動という航法で、敵の潜水艦から魚雷の発射を受けても、撃沈を避けるためとのことだった。だが、避けたつもりが反対に、魚雷が出合い頭に当たることもあるのではないかと勘繰ったり、最善の方法ではないのではないかなどと思ったりして、疑心暗鬼になってしまいがちで、つくづく我々文官は戦には不向きであると痛感させられるのだった。野路運動のため、船は実際の里程の数倍の航路を行くこととなるのだった。

日出丸に乗船した技手は、市川、由利、船山技手と私の四人で、私と船山技手が同室だった。乗船間もなく、私は市川技手と相談して、部隊の編成替えに取りかかった。それは各技手を中隊長として、中隊別単独行動の可能な隊形を整える必要を感じたからである。建築中隊にも、土工、鉄工等の職種を配しておく必要が考えられたし、それぞれの技手の経歴に照らして、指導工員もそれぞれが使い慣れた者を配属することが最良で、それでこそ作業の実効も上がると考えられたから、その辺りを二人で勘案して決めたのだったが、なかなか難しいことだった。他の技手には案を作成した後に承諾を得ることにして、取り掛かったわけだが、そのため私は誠に多忙であった。それでも、夜は思い切り酒も飲んだ。「小池技手は、四って四って八って歩いている」などと噂する者もあったが、それは当初少し船酔いしたときだけのことだったと思うから、まるで物見遊山の気分で、呑気極まるものだった船山、由利の両君などとは少し事情が異なるのだ。その後、船山さんらは、盛んに酒保物品(横須賀で特別配給のもの) を販売して、忙しそうにしていた。私はといえば、その全部を隊員に呉れてしまっていたから、その販売の光景を見て、不思議な感に打たれ、私の無欲は既に性格化していることに気付いたのだった。

第一の目的地トラック島に着いたのは出港より十日も過ぎた四月一八日だった。

トラック軍港入港

当時南洋群島のトラック島は、日本海軍の南方最大の海軍基地で、第一次大戦後日本の委任統治領となり、日本の南方防衛最前線として、早くから軍事施設の工事が隠密裡に進められていた。横須賀海軍建築部では、昭和十年頃よりその開発を担当してきて、当時、工事名称として第何農場という呼び方で呼ばれていた工事は、実は海軍飛行場の工事だったというわけである。我が輸送船団はトラック入港後数日の停泊が令達された。ここで我が隊の主計長、山口眞理夫中尉が着任し、林書記の代役任務は終わりとなった。我々は、横須賀施設部の出先機関である第四施設部に出向いて、歓待を受けたのだった。

トラックの軍港には、当時我が海軍の精鋭である連合艦隊が結集していた。戦艦大和以下艦隊の殆どの全陣容が、一望の内に見渡すことができ、戦艦、巡洋艦、駆逐艦、駆潜艇、空母、水上機母艦等が黒山の様に舷々相摩する偉容は、まさに壮観であった。私は初めて見たこの偉容に圧倒された。そして、これだけの軍艦を擁する我が海軍だから、決して負けはしない筈だと、心勇みかつ躍るのを感じた。だが、真実はそのような容易なことではないようだった。注意してみると、港内には異様な緊張が漲っており、事態の急変がなんとなく海軍内に押し寄せてくる感があったのだ。我々はそれが現実となることをラバウル到着後二十日位経って聞き及ぶこととなる。 それは山本連合艦隊司令長官の戦死 (昭和一八年四月一八日)であった。我々にとって、トラックの時点ではそれは知る由もないことで、ここでの本部会議ではラバウル入港後の作戦行動が議せられたのだった。ラバウル入港後のブーゲンビル進出については、このままの船団で向かうのは不可能だということで、全員資材と共に先ずラバウルに上陸し、そこで臨時待機の状勢に入るとのことだった。最終目的地であるブーゲンビル島のトノレイ着は予定不明ということであったため、先ずはラバウルにおける部隊本部の幕営計画より着手することに決定した。そして、ラバウル本部の幕営計画図の作製が私に下命された。技手の中で最年少者であった私には重任であったが、唯一の設営隊経験者として、逃れられない形勢だったのである。私は、ない頭を絞って苦心し、何日もかかってこれを立案し、作図を完了した。

トラック出港、ラバウルに向かう

戦局の悪化が言い触らされていた状況下に、よくも無事にトラックに着けたものだったが、我々は、さらに熾烈な戦場ラバウルへと向かうため、敵潜水艦の眼を逃れるように、乱脈な野路運動を繰り返しながら、昼夜の別無く、遮二無二、決死の突進を続けた。ある朝、突然警報が発せられ、敵潜水艦発見の報があって、船の進路は急変され、速度を速めて、急角の野路運動となった。そして、遙か後方で我が駆潜艇が二隻、全速で敵潜に攻撃を開始した。やがて、爆雷の破裂音が腹に響いた。それが数発続いたようだった。数十分で戦闘は終わったようで、南の大海原は何事もなかったように大きく静かにうねるばかりになった。

後方からその駆潜艇が近付いてきて、我が日出丸の船側近くに姿を見せた。駆潜艇は細い船体で白波を蹴って接近し、その甲板上には数人の白衣の兵が見えた。頭には日の丸の鉢巻きをきりりと巻いて、両手を拡げ、振っていた。

我が船の隊員もこれを見て、「バンザーイ! ガンバレヨー!」と呼応し、これが洋上での喚声の大合唱となった。この光景は、私にとってこの航海における最大の感激で、今でも私の眼底にまざまざと浮かび上がる。しかし、このことがあってから、我々は誰もが、いよいよ実戦場に来たということを痛感し、自力では如何ともし難い、この身に降りかかる運命というものを感じて、諦めに近い気持ちにもなってくるのだった。

トラックで貰った椰子の水を船内で初めて飲んだ。その幾分青臭いがカルピスに似た味は、やはり南洋ならではのものであり、ラバウルに着いたら大いに飲もうと張り切ったものだ。

小沼・林両技手の受難事件

私は、次の作戦である当隊本部の幕営作業にかからねばならなかった。東飛行場の手前二キロばかりの椰子林のある地点が指示されていた。私は、そこに計画どおり各幕舎の配置を決定し、建築斑をもって、揚陸資材中より幕舎用材を取り出して建て方を始めた。それは五メートル×八メートルほどの天幕だったが、付属部品も揃っていたので、造作のないことだった。居住幕舎の床は地上にパネルを直敷きとした。

幕舎の設営が完了したので、次は幕営地への資材の搬入となった。船側には遠藤、船山、由利各技手が配置に付き、資材を資材置場行きと幕舎行きとに区別して、積み込み・輸送を掌握した。相川技手は資材倉庫側の荷下しと整理の監督を受け持ち、小沼・林(喜)の両技手は幕営地入口で幕営地に運ばれた食料、医療品、器物の荷下し位置の指示をするという分担だった。市川先任技手は総指揮官として全体を遅滞なく進行させるべく車で飛び回っていた。

この、全員が蜂の巣を突いたように右往左往して、各自の任務に血眼になっていたときに、小沼技手と林技手が幕舎の道に立って、二人で茨城弁で早口に話し、笑ったりしていたのを、主計科の相良兵曹が見つけたことから事件が持ち上がった。

「貴様ら何しちょるか! この非常時に部下を指揮すべき貴様らが、このざまは何たること、焼きば入れてやる! 来い。」

彼は二人を引きずって、太い棒を手にするや、この二人に何度も何度も繰り返し精神棒の連打を加えた。私が気が付いて近寄ったときには、二人は死んだように地面に倒れ、身動きできない状態だった。取り敢えず二人を介抱し医務科で手当てをして、休養させたが、その夜、岡本隊長と瀬浦施設隊長の間で論争があった。

「当隊の技手の身分は、部下四百余名を指揮する士官待遇であり、一下士官がこれに暴行を加えることは、上官抵抗であり、断じて許されない。隊長は直ちに相良兵曹を処分すべきである。」

これが瀬浦施設隊長の意見であった。だが、岡本隊長の意見は違っていた。

「技手は判任文官である。下士官も判任官である。位に上下なく、同等官と見なすべきである。まして、本日の事の発端は、両技手の職務怠慢にあったのだから、相良兵曹の処分は不公平であり、隊長はそうすることはできない。技手諸君の勤務精励をこそ、施設隊長の今後の指導方針とすべきである。」

瀬浦技師は生来内向的で、気が弱く、断固たる決意と部下に対する必死の愛情に欠けるところがあったし、厳格さには弱いようだった。施設隊長には不向きとも思われ、これでこの先、当隊の作戦は無事進捗できるのかと不安を感じたのは、私一人ではなかった筈である。

そもそも海軍設営隊は戦闘部隊ではなく、作業隊、工作隊なのである。先の日支事変の上海設営隊は勿論、今次大戦の設営隊も、第七設営隊まではすべて技師が隊長だったのである。それが、第一一設営隊がガダルカナルに進出したときから、武官が隊長になり、陸戦隊の警戒隊が追属されるように改編され始めたのだった。

海軍軍令部も、設営隊活動の本節は施設設営にあり、その作戦行動の実権は施設隊長にあるべきことを承知の筈だったと思う。そうでなければ、設営隊本来の運営は不可能なのである。ただ、戦況が緊迫を加えて、敵からの攻撃に備え、施設隊を守るため警戒隊配属のやむなきに至り、さらには、一朝戦闘あるときに備え、その戦闘指揮のため、武官を隊長とせざるを得なかったものと思う。

ところが、岡本隊長の本心は全然違うところにあった。「当隊においては施設も、戦闘も、すべて隊長の権限の及ぶところであり、警戒隊はこの任務を遂行するための督戦隊である。警戒隊の兵隊は、施設隊の上位者であり、上官である」という認識のもとに隊を指揮統率する態勢を決めていたのだ。我が隊の以後の悲劇は、実にこの岡本隊長の隊長としての認識の、出発点における間違い、ボタンの掛け違いに端を発して、事態は次第に悪化の方向へ進んで行ったのである。

戦後、小沼技手は腰が立たなくなり、長年苦しんで昭和六二年に病死、また、林技手も長く歩行不能状態にあって、病苦に呻吟しているのも、他ならぬ相良兵曹のこの腰部強打が原因していると私には思われる。

トノレイ地区進出後、主計隊員の賭博事件が発覚し、相良兵曹はその首謀者として内地に送還された。隊員の八〇%が命を落とした戦地から、罪人は内地に還って、生き続けられた結果となり、私はこの不合理な神の配剤を長く恨めしく思った次第である。

ラバウルで受けた猛爆撃の洗礼

船の荷下ろしも完了し、幕舎も何とか整理がついて我が隊はしばしの休養となった。ラバウル軍港は、日本軍の軍艦の大小が堂々と停泊し、その他数多くの輸送船も出入りして、荷役作業等で活気を漲らせていた。東に花吹山が噴煙を上げて赤茶色の山体を海に映し、その左に母山、姉山の連山が青々と連なっていた。西方の大地の所は西飛行場となっていて、主に陸軍の飛行機が離着陸していた。花吹山の手前の海沿いの平地に海軍の東飛行場があった。ラバウル湾の中央辺に、「松島」が少しばかり木を茂らせて浮いていた。多分日本軍の命名によるものと思うが、茂っているのは松ではなかった。それでも故郷が思い出されて、ラバウル小唄の一節も出てきそうな気分だった。

ラバウルの街に出て、初めてこの国の市民を見たのだった。真黒い肌と腰に巻いている布(ラプラプ)の色彩がよい取り合わせで、長身が多く、頭上に荷を乗せて腰でバランスをとって歩く女達の姿は、私の眼にはなかなかの美人と見えたものである。街は、派手な色をした洋風の小さい建物が並んでいて明るく、戦争がなかったらさぞ楽しい生活の場であろうと思われた。高い南洋杉の街路樹が続く並木のほとりにグランドがあって、そこでは黒い人達がバレーボールに喚声を上げていた。

資材置場は幕営地の手前約二キロの所にあり、海から三〇〇メートル位入った小高い岡を囲んで設置されていた。その岡の下に何と、温泉が湧いていたのだ。それは、自然石を積んだだけの二メートル角位の浴槽で、湯は白く濁っており、日本の温泉のように清潔感溢れるとまではいかないが、温度は適温だったから、浸かっていると、内地の熱海にでも行ったような何ともいい気分になって、鼻歌でも歌い出したくなるのだった。資材係の隊員はこの温泉ですっかり戦地の汗を流して、日々の作業の苦労を吹き飛ばしていた。

だが、この楽園も敵の猛爆撃にあって忽ち地獄のどん底に突き落とされることとなる。昭和一八年五月初め、突然空襲警報が響いて、その直後、間髪を入れずに敵機がラバウル在港艦船に襲いかかって来た。空襲が始まると港は見る間に修羅場と化した。各艦船から高角砲が火を噴き、機銃が乱射されて、敵の爆弾が炸裂した。敵味方の乱射、乱撃で花火大会のようになり、光の糸の網を被せたような見事な光景となったが、これに見とれているわけにはいかなかった。その光の糸が我が身に少しでも触れたら、それは死を意味するからだ。艦船の被弾は数知れず、慌てて脱出しようと猛スピードで出港する船もあり、市街地も我々の上空も、敵の機銃掃射の暴風下のような状態だった。私も、初めて敵の猛攻に曝されて、戦場に来た恐怖と緊迫感を最大限痛感させられると共に、我々の前進目的地であるソロモンの戦場はさらに激しい様相となるだろうことを覚悟しなければならなかった。このラバウル空襲はその後も数日繰り返され、偉容を誇ったラバウル軍港も惨憺たる有様を呈し、港内はまるで廃船置場と化したうえ、街も打ちひしがれて無惨な状況となってしまった。

だが、我が隊はなおも前進を迫られていた。

林技手別動隊転属発令さる

この様な時点のある日、私は林技手と話し合っていた。それは、林技手が今般、当隊より転属して別動隊に編入される旨申し渡されたことについてだった。当時ソロモン海域の戦況は、ガダルカナルでの昨年の敗退以来ますます悪化していた。我が方の航空兵力の敗色は次第に明らかとなってきていたうえ、艦船も消耗減少して、米軍の攻撃に対し逐次反攻の戦力を失い、ついにガ島よりその北方への撤退を余儀なくされたようだった。その撤退作戦に当たっても、駆逐艦不足の事態で大発艇によって作戦を遂行せざるを得ないという最悪の状態にあったのである。第八艦隊の指令により、ここに「海戦艇隊」の発令となった訳である。

海戦艇隊は、種ケ島中佐を隊長とし、横須賀海軍陸戦隊と当隊工員をもって構成し、林技手が軍属の隊長となるとのことだった。彼は、私に会った時、

「どうして俺が行かねばならないんだ。他に技手は大勢いるし、私らは未熟な若輩で、不適当なことは分かりきっている筈だ。そんな危ない所は俺は嫌だ。誰か替わってくれないか。」

とついには涙を流して話すのだった。それを聞いて私は本当に困ってしまった。

「大丈夫だよ。危ないことは何処も同じなんだ。私だってこの後どんなことになるか、一寸先は闇だよ。これが戦というものなんだ。うちの工員はしっかりしているから、決して隊長の貴方が困ることも、危ないこともないよ。元気を出せよ。喜さん。頑張れ。」

と言う以外の言葉がなかった。日頃元気一杯で、小沼技手と水戸弁で冗談を言い合っていた彼の、意外な度胸のなさに私も引き込まれるような気持ちで、彼のことが可哀想になったきたが、うまく慰めることもできずに、ただ元気を出すよう言うだけだった。

実際、これは決死隊とも言うべき任務であったから、我が隊中唯一の独身技手である彼に白羽の矢が立てられたのは、現実の理に叶った人事と言わざるを得ない。戦場の残酷な一面の現れであったのだ。

第二章 ブーゲンビル出陣とバラレ作戦

トノレイ進出先発隊出港す

昭和一八年五月二七日、私は、ブーゲンビル島トノレイ湾に向かう先発隊長として薄暮の中ラバウルを出港した。それは当時海上トラックと呼ばれていた四、五〇トンの鮪鰹漁船で、海軍が民間の漁船を借り上げ、当時としては最前線の海域で使用できる唯一の輸送船となっていたものだった。武器は重機関銃 唯 一機という無謀な船だったから、昼間の航行は避けて、専ら夜間に航行しなければならない。敵機に発見されれば一遍に吹っ飛ぶ木の葉のような危ない存在だった。だが、私は何としても、トノレイで私に課されていた本隊基地確保の重責を果たさなければならない。死ぬわけにはいかないのだ。それにしても、この最前線では私は無力である。「運を天に任す」とは、まさにこの時の私の心境だった。しかし、幸運にも、我々の船は敵機の発見を免れて、翌日の夕頃には目的地トノレイ湾の内側深く進入することができたのだった。

その後は付近に仮眠し、夜明けを待って、偵察のためジャングルに入って行った。海岸近くは一面の湿地帯で、奇妙な樹が茂っていた。木の根が水の中に手の指を拡げたように入っていて、幹はその上に立っており、その樹の林が限りなく続いていた。これがマングロープであることは後日知るところとなった。海辺の湿地帯に入ると、水から小さな魚が沢山跳び出して、どんどん木に登っていく。これが「木登りはぜ」なのだが、初めて見る私にはただただ驚きだった。私はこの南洋の島の異様さに、少しばかり探検家になったような気分だったが、自分の任務を思えば、そんな生易しい事態ではなかったから、自ら気を引き締めなければならなかった。

さて、大木が鬱蒼と茂るジャングルを入って行くと、少し高台のような所に出て、その先はさらに上り勾配の山のようであったから、その裾を回って行ったところ、相当の平地があるのを発見した。左の奥の方には小川があって、澄んだ水が流れていた。これは烹炊ほうすい用に使えると思った。私は、ここだと直感し、隊員を集めて、

「この地を本隊基地と決める。我々は先ず自分らの宿舎の設営にかかる。」と言って、段取りの説明をした。

隊員宿舎、士官室等、私の決定で、適当の間隔を置いて位置を定め、床はパネル材の直敷きとするが、いずれ落ち着いたときに上げ床に改装することとして、まずは持参した資材で幕舎を建てるべく、作戦開始となった。初めに、隊全体の敷地の 木の伐採にかかり、これを終えて見ると、結構 陣構えも良く、よくぞいい土地を選べたと思うと、これぞ神助とも感じられて、幸運を喜んだ次第である。

「ガア、ガア」という鳥の声に見上げると、真っ白い鸚鵡が三〇羽位群れ集まって、初めて見る異人種の我々を恐れる様子もなく、首をかしげて見下ろしていた。また、「どた! どた!」という変な音に振り向くと、大きなトカゲがこれもびっくりした顔をこちらに向けていた。何とそのトカゲは二メートル位もあり、これが大トカゲだなと思ったら、私の動物好きの気がむくむくと起きて、「よし、いつか捕まえて、この皮で内地土産の鞄でも造ろうか」などと思うのだった。

トノレイ本隊陣容整う

その後、五、六次に分けての区分進出で、岡本隊長のブイン地区トノレイ本部の陣容は次第に整ってきた。海岸の桟橋が改修されて、大発の発着も容易となり、各隊宿舎、烹炊所、病室等もできて、士官室も我が建築隊により、北面の高台で工事が進んで完成間近となった。別棟に予定した技手室は未だ着工してなかったから、ほぼ完成したその士官室の半分を仮技手室とし、天幕一枚の仮間仕切りのままという状態となった時のことである。

その夜、夕食後一日の苦労を忘れて気楽な雑談が始まっていた。仮技手室は私と船山、由利、小沼の四人だったと思う。船山技手は米沢出身で東北人だし、小沼さんは水戸、由利さんは秋田、私は福島出身と、皆揃って東北人なので、話は何時か東北弁になっていた。言葉は覚えていないが、船山技手が一人で盛り上がって熱弁をふるっていたとき、突然士官室の仕切りを捲って柴田分隊士が怒鳴り込んで来た。

「こらぁ! 技手室! うるさいじゃないか! 隊長が隣に居られるんだ。今喋っていたのは誰だ!」

と満面に怒気を奮わせて大声で言い放った。技手一同しんとなって誰も口が出せない。分隊士は目をむいて睨み回す。そこで、私は考えた。「これは困った。船山さんは決して名乗り出ない(彼の性格から私にはそれが分かっていた)。だが、分隊士は隊長の手前このままで済ますわけにはいかない。仕方ない。ここは私が犠牲となろう。」と私は決心した。

「私です。私がうっかり喋ったのです。」

「バシッ!」

素早く分隊士の右手が私の左頬を強打した。

「隊長のおらっさるんだ。ちっと気を付けんば。」

これでその夜のドラマは終わった。

翌朝、朝礼後に柴田分隊士は私を小脇に呼んだ。

「ゆうべは、悪かった。こらえて。私の立場として、しょんなかもんな。悪う思わんとな。」

と、詫びてくれたのだった。

このことがあった後、私と柴田分隊士は心から親しみが湧いて、何でも話し合える仲となったし、終戦後のピエズ一二地区でもいつも彼と気を合わせて部隊の世話に当たったのだった。船山技手からはこれに対して一言の詫びの言葉もなかったが、私はこの頃から他人の心の計り知れないことを知り、「自分は自分、人は人」と小さな悟りを得たのだった。

由利技手の水道隊は、湾のずっと奥まで調査して水源を見つけ、本隊への水道施設を完成した。船山中隊は湾の出口の方に本桟橋を設ける工事を担当した。それは直径四〇センチメートル位もある丸太を切り出しての本格的なもので、その後完成した桟橋には駆逐艦の接舷も可能となり、「船山桟橋」と呼ばれた。

私が手配した製材所も完成した。それはヤンマーディーゼルを動力源として、丸鋸の製材機を設置し、ラワン材の原木を四分板、五分板、八分板、小割材等に挽き立て得る立派な設備となった。挽かれた材は士官室の棚、玄関の階段板等にも利用されて、我が一二一設本隊はここにトノレイ随一の部隊本部として完成を見たのだった。遠藤中隊においては各防空隊の砲 据付け工事で勇名を馳せ、絶えず出張作戦に追われていた。

私は、自分が先発で選定したこの地が、今や、乾燥した赤土の地表が広々と拡がって、本部地帯として思ったより良好な現状を呈しているのを満足して見回したものだった。

その頃前述のような大きなトカゲを生け捕ったことがある。捕獲方法は、我が隊ならではの原始的で奇抜なものだった。まず、トカゲを発見して、何処までも追跡する。すると、奴はそれが最良の道とばかり大きな木に取り付いて登り始めた。私はそれを隊員中の電工に追わせた。彼は昇攀機でどんどん奴を追い上げる。それがトカゲの習性らしいのだが、奴は自分が飛び降りて安全と思う高さまで登ると、下を見ながら停止する。そして、電工が間近に迫って来たときに、奴は飛び降り、それを下で待っていた隊員が生け捕りにしたという寸法である。私は三日ばかり飼っていたが、このままでは仕方がないと思い、食料として「いただく」ことにした。皮は、板に張って乾かし、後で鞄、財布にして妻への土産に、と思って残すことにした。さて肉は「中隊長どうします?」「まず刺身。それに限る。」

とこれを刺身にして粉醤油でたれを造り、食したのだが、その味は、他に比べようもなく旨い珍味ではあった。

又、野生の豚を捕まえたこともあった。当時はそれほど食糧の不足はなく、牛肉等も缶詰で十分間に合っていたから、すぐに食用としないで檻で飼っていたら、逃げられて大騒ぎだった。数十人の隊員で追い回し、やっとのことで捕まえたので、今度こそ食用にということになり、私が屠殺員を買って出たが、これが大ごとだった。棍棒で叩いたくらいでは少しも感じない様子、遂には、鍛冶屋の工員に命じて、たがねを額に打ち込ませ、ようやく豚殿に成仏願ったのだった。

その頃、ある東北出身の工員が、隊長の前で何か言った際のことだったが、私が聞いていても何も礼を失する言葉はなかったのに、隊長はいきなり激怒し、

「なんということを言う。無礼な奴!」

と言いざま、その工員に往復ビンタを食わせた。隊長が聞き慣れぬ東北弁を誤解したためとは思うが、私は、同じ東北人として工員に同情し、内心「隊長の大馬鹿者!」と叫んだ。

この時から私の隊長に対する不信感が芽生えて、これが最後まで拭い得ず、深く残されることとなった。

この様な時に、突如緊急事態が発生した。

後続隊をラバウルに迎える

昭和一八年九月初旬、横須賀に残してきた我が隊後続部隊約四百名がラバウルに本隊を追って到着することになった。そのため、これを迎え入れるべく誰か本隊の者がラバウルまで出向かねばならないこととなったのだ。その頃の戦況は既に制空権も、制海権も敵に奪われて艦船の航行は困難な状態となっていたが、隊長は、後続部隊を本隊に合流させるべく、どうしても本隊から出迎えを出す意向のようだった。だが、危険かつ至難な出迎え任務を買って出る者はいなかった。林書記は人事部長として職責上行かねばならない。他に技手を一人行かせるが、誰が行くか、という場面となって、私は意を決して申し出た。

「私をやって下さい。必ず良く対処し、目的を果たします。」

こうして夜間駆潜艇に乗り込んでブインを出発し、ラバウルに向かった。主計長も南東方面艦隊との連絡のため同道した。闇夜の海上を波を切って突進する駆潜艇は、海上を行くというより、海中を突進する魚雷のように、全艦波を被って進んだ。幸い敵の偵察機も我々の船を見逃したのか、無事にラバウルに到着することができた。ラバウルには本隊の資材倉庫があり、佐久間記録員が倉庫長役で在任していたので、私と林書記は倉庫に急いだが、着いてみると彼らには何の指示も届いておらず、主計長は既に司令部に赴いてしまっていた。翌日司令部に行って、出迎えについては南東方面艦隊旗艦参謀佐薙参謀の指揮を受けることになり、輸送船の到着日、その後の上陸宿舎等の手配を私が受け持つこととなった。ボ島(ブーゲンビル島の略称)輸送については追って沙汰を受けることとし、倉庫に帰ったのだった。

さて、いよいよ後続隊の船が到着し、桟橋に迎えに出た私達の前に、輸送隊長、中隊長、石塚技手が現れて、固い握手を交わした。唯一人でこの難事を突破してきた石塚技手には、その苦労を思うとき、ねぎらう言葉もすぐには口に出ないほどであった。

一先ず、全隊員を資材倉庫に収容すべく、移動を始め、設営隊の特性とて宿舎や設営も、苦もなくこなし、やがて全隊員は敵襲の恐怖の連続だった長い航海の疲れを南の島の粗屋に癒やすべく深い眠りに入るのだった。

私は、実はこの時、この後続部隊の中に知人を見つけて歓談に耽っていた。それは記録員の小島筆生だった。横須賀の工廠現場時代、彼は本部の木材係だった。当時施設部では全国に木材係を配置して、所要木材の確保に最大限の努力をしていた。だが、計画通りに各寸法の木材を集積することはなかなか容易でなく、設計通りの木材を受給することは、工事の進捗に重要な用務であったから、各現場から強引な技手が本部木材係に押し掛けては、木材の争奪戦が繰り広げられたのである。私も、工廠現場の木材係として負けていられないと、毎日悪戦苦闘だったわけだが、運の良いことに、彼の上役の皆川技生が海軍工廠で艤装工場の私の後輩だった。皆川君は仙台の工業学校出で、同工場では、隣の組で毎日顔を合わせて、二年ほど一緒に働いた仲だったのだ。そのため小島筆生とも親しくなり、私の木材は最優先で獲得することができ、私の成績に益するところ大であった。その彼が私の部隊に来るとは何たる奇遇と、共に喜び合って、大いに飲み、かつ語ったのだった。

日が明けて、佐薙参謀の手配でボ島行きに配置を受けた駆逐艦二隻「夕月」、「白樺」に、今日は全員が搭乗するというその日となった。ところが、私は、何としたことか、朝から四十度の高熱になってしまった。昨夜小島君と散々に飲んでうっかり蚊帳の外に寝たため、デング熱にやられたらしい。頭も上がらぬ重症で乗船は無理と決断せざるを得なかった。それでも夕方にはどうにか歩行ができたので、杖をついて岸壁で今夜出港の二隻の駆逐艦を見送った。それはまるで島が浮いたように、全艦青い木の枝に覆われて偽装していた。私は無事の航海を祈って別れ、倉庫に帰って、「何としても早く治して本隊追求を。」と念じつつ床に就いた。

翌早朝五時前に目を覚ましたとき、自ら体調の回復していることを知った。「これなら大丈夫だ、まずは飛行場に行こう。」朝食も早々に私は支度して飛行場に車を飛ばした。そして指揮官に申し出たのだった。

「ブインに飛ぶ便はないですか。私は一二一設の技手だが、何としてもブインに急行したい。頼みます。」

飛行機でブインに、そして揚陸作戦

必死の形相というものは他を圧倒するのだろう。飛行場指揮官も、私の真剣な顔を見て、方策を考えてくれ、そして言下に、

「あります。中攻が一機あります。陸軍士官数名をブインに運ぶ便ですが、大丈夫便乗できます。間もなく出発します。」

ああ、助かった。これで行けば駆逐艦より先にブインに着ける。そうすれば揚陸作戦の手配もできる。私は指揮官に感謝して、間もなく出発した中攻の機上の人となったのだった。この中攻(中型攻撃機)とは、海軍の「一式陸攻」のことで、胴体の太い双発機だが、中支戦線で南京飛行場に重慶より逃げ込んだ同機の全機を、南京設営斑が徹夜作業で施設整備したことのある、私にとっても思い出の飛行機である。同機は、攻撃力と速度が抜群で、帝国海軍自慢の飛行機だったが、耐弾構造に弱点があり、敵弾を受けたらパッと燃え上がるため、「ライター」の異名を付けられていた。

機上で見渡すと、各機銃座席に射手が身構えて敵機に備え、臨戦態勢に満を持した、緊迫した雰囲気に包まれていた。

だが、彼ら陸軍将校の言うことは悠然たるもので、

「今日は敵さん一機も飛んでおらんよ。今日こそ絶好の飛行日和だよ。気楽に行こうぜ。」

とはいえ、私は海軍、彼らは陸軍だから、話も合わないし、話の種もなしとなれば、自然無口になって一刻も早いブイン到着をと念じるばかりだった。

ブーゲンビル島に入ると、機はすぐに高度を下げたから、地上の樹木、土人の家、川等が手に取るように見えた。こうしてみる南の島の鳥瞰図は誠に美しいもので、これが戦場でなければ、「絶景かな」と美酒でも所望したいところだが、「呑気なことは禁物、早くブイン飛行場に着けばよい。」と思う間に、軽い衝撃と共に着陸の運びとなって、無事の到着を喜んだのだった。

だが、それも束の間、突如上空に爆音が響いたかと思うと、敵戦闘機グラマンが三機、飛行場に突っ込んで来た。たちまち彼我の銃撃戦となるその直前に私は飛行機から飛び降り、すぐ脇の側溝に身を投げ入れていた。敵機の姿を見ながら退避して、一根(第一根拠地隊)司令部に向かったが、飛行場の方角ではその後も敵の反復攻撃と我が方の対空砲火の交戦が続いていた。私の乗ってきた中攻も爆破されたようだ。この日からブイン飛行場には飛行機が着陸不能となり、実に私は最後の飛行機に乗ったことになったのである。

私は、早速、一根司令部に今夜到着する二隻の駆逐艦の揚陸方を依頼したが、一根司令部では海軍だけでは不足と判断して、既に陸軍の大発を頼んでくれていた。私は、トノレイ本隊にも、私がブインに来ており、これから後続部隊の揚陸にかかる旨を連絡して、駆逐艦二隻の到着を今や遅しと待ち構えていた。

昭和一八年九月一五日夜、やがて、闇の海に小さな艦灯が点滅するのが見えて、「夕月」、「白樺」二隻の駆逐艦がブイン湾のトノレイ寄りの海上に停艦した。私は先発の大発に乗って舷側に近寄った。舷梯が降ろされ、甲板の上に林書記の姿が見えた。

「おお! 小池さん、早いじゃないか! 」

と彼が叫ぶのに、

「こっちは飛行機だよ! 朝のうちに着いたんだ。揚陸作戦は大丈夫だ、心配するな! 」

と叫び返した。

闇夜の海上からの揚陸作戦は、まず人員、次いで資材を各大発へ積み替えて、それからトノレイへの揚陸となるわけだが、敵に気付かれる恐れのない夜のうちに完了しなければならない。資材の本隊への搬入は後続隊員を以て作業したのだが、作戦が完了したのは夜明け寸前という滑り込みであった。私の思わぬ発病が逆に幸運となって、最後の飛行機でブインに先着でき、準備を整えての揚陸作戦が好結果をもたらしたことなったわけで、私は無事揚陸作戦が完了したことにホッと胸を撫で下ろすと同時に、以上の後続部隊受入れの顛末はことのほかドラマチックに感じられたのだった

バラレ島の苦闘

石塚後続部隊は一夜トノレイ本隊に仮泊しただけで、翌日には直ちにバラレ島派遣が発令された。石塚技手には誠に気の毒な転回であった。バラレ島は、長径二キロメートル、短径一キロメートルの小さな島だが、海軍の滑走路を一本有し、ブイン飛行場と並び立つ、当地区の重要航空基地であり(山本連合艦隊司令長官はこの飛行場に着陸する予定であった)、当時ブイン地区最大の戦場であったのだ。だが、昭和一八年四月一八日の山本長官の戦死以来、我が方の制空権は失われて、今や日本軍の飛行機による使用は一切見込まれない無用の飛行場となっていた。にもかかわらず、敵は執拗にも、これを徹底的に使用不能とするべく、猛爆を繰り返して壊滅を図っていた。同島の施設は第一八設営隊が完成させたもので、先般まで同隊が所管していたが、同隊はその後転進して、防空隊が島を守備していた。敵の空襲に対して我が方も防空隊が反撃し、時に来襲機を撃墜することもある。時には来襲機の七割も撃墜する大成果に、一根参謀は気をよくして、敵空軍の空襲を誘うべく、設営隊をもって滑走路の偽装舗装を命じ、来襲機撃墜によって敵の空軍力の低下を図ることとしたのである。誠に苦肉の策と言えたが、設営隊にとっては、死を招く作戦とも言うべき残酷極まるものであった。こうして、第一八設の転進の後を受け、当隊の先陣を切って石塚後続中隊の進出となった次第である。

私も、ラバウル行きのどさくさで第一八設との交替にまつわる経緯は関知せず、この様なバラレの戦況等も当時は一切知らぬままに、石塚技手を見送ったのだったが、バラレ島の空爆の激しさには同技手も度肝を抜かれたらしい。生身の身体それを受け付けなかった。一か月を待たずして彼はダウンした。痔疾の悪化と体力の低下で本隊に帰った彼は見るも無惨な姿だった。このため中隊長の交代は不可避の状勢となり、松尾施設隊副長はこの人事に頭を悩ますこととなった。

この危険な戦場移動に、技手を指名することは只でさえ誠に至難のことだから。松尾副長の優しい人柄を思うと、私には解決の見通しは殆どないようにも思われた。その頃の戦況では、派遣隊の指揮は、技手の職種等に関係なく、技手室の誰が執っても同じという状況だったから、市川先任技手の提案により、派遣隊は順番制とすることとなった。そして、遠藤技手は防空陣地の修築に追われており、船山技手も船山桟橋の建設に掛かり切りの状態であったから、本部設営を果たしたところだった私も除かれる等すると、順番として次は小沼技手が行くべきであるという、技手室での暗黙の了解ができていた。だが、私はここで考えた。それは、小沼技手は市川技手に次ぐ年配で、私より十歳も年長だったうえ、誠に内気で、女のような優しさの人であった。

「とても激戦地の指揮官には向かない。これでは駄目だ。」と私は思った。

そして、「この役は丁度本部設営を終えた私が買って出る以外にない。」と思い至った私は、密かに松尾技師に面会した。

「松尾技師! これは私にやらせて下さい。私が行きます。小沼技手を危ない所にやるのは、気の毒です。私は若いから大丈夫です。頼みます。」

唐突な私の言葉に松尾技師は暫く無言でいたが、やがてこう言った。

「君は私の手元にいるのが嫌になったのか。そして、バラレに行って死のうと言うのか。」

私はびっくりし、「この人何を考えているのだろう。」と思った。松尾技師は、余り他人と話をしないタイプの人だったが、朝鮮総督府から転官してきて、海軍の組織にも未だ馴染んでいなかったと思う。表面は悠然としていたが、孤独な寂しがり屋に見受けられた。隊内では私を頼りにしてくれていたが、今回は私を離したくないと思ったのかも知れない。私もこの人は好きだったから、ことさらこの人から離れようと思ったわけではなかった。私は、なおも、

「小沼技手は気が優しいからこの仕事は無理です。私なら何とかやれそうですし、私は決して死にません。大丈夫です。どうか、私に任せて下さい。」と行って、強い気持ちを表した。すると、松尾技師は答えてくれた。

「それでは頼む。気を付けてな。」

こうして、私の出張が決まった。明朝出発と決まって、私がその支度に掛かっていた時のことだった。技手室当番の乙幡豊吉が私の所に跳んできて、いきなり、

「中隊長! 私を連れて行って下さい。」

と言う。乙幡は、釜利谷以来私ら技手の当番だったが、明治生まれで、がっちりした四角い顔に、任侠肌の性格の持ち主であった。彼は、以前から私のためなら死も厭わぬと誓っていたから、バラレは危ないと聞いて居たたまれずに申し出てきたらしかった。私も彼を連れて行きたかった。彼こそ男の中の男、私の命令ならば、どんな危険にも向かって行くに違いない気迫があった。北海道の蛸部屋で悪者を八人斬ったとの話も聞いていた。だが、平素は誠に温和で、技手室当番中では、最高の勤勉さで、皆に可愛がられていた。

この時、市川先任技手から異議が入った。

「小池君。それは困るよ。乙幡は技手室当番で、君の当番ではない。君の一存で彼を連れて行くことは許せない。バラレには当番員も残っている。本隊からの同行はだめだ。」

この一言で私は我慢せざるを得なかった。

「乙幡、仕方ないなぁ。今度は我慢しろよ。何もバラレがそんなに危ないわけじゃない。俺は大丈夫だよ。又次に大作戦があったら必ず君を連れて行くから。」

私の言葉に乙幡はすごすご涙をのんで引き退がるのだった。

こうして、私はバラレ島に着任した。この島は、小さいながら、椰子林もあり、形ばかりのジャングルもあって、白い珊瑚の砂浜が綺麗な、誠に気持ちの良い島だった。これで敵の爆撃さえなければ、この島こそ地上の楽園だと思われた。居住施設等も、トノレイのジャングルの中よりは乾燥した明るく爽快なもので、ほぼ申し分なしと言えた。

島の長径一杯、南西から北東方向に滑走路が一本あり、その周辺一帯が椰子林となっていた。滑走路を守るように、その中央北側に高射砲を配した防空隊(金原隊)陣地があって、滑走路から南東方向に突き出した形の陸地はずれの林の中に守備隊(三宅隊)本部があった。これに続くジャングルの中、三宅隊と滑走路の中間が設営隊宿舎であった。設営隊と三宅隊の中間辺に小さな桟橋があり、この島の玄関口となっていた。

この島での爆撃の激しさといったら、それまで経験したことのない物凄いものであった。それは、天地が裂ける程にも感じられ、小さな島全体が、吹き飛んで消滅するのではないかと思う程に揺れ動いた。だから、これでは石塚技手を降参させたのも無理はないと思われた。

空襲の攻防戦が終了し、敵機の姿が消えると我が方は味方の負傷者の収容、破損箇所の調査をするわけだが、滑走路の被害調査は、それまで、投下弾中に直ぐには爆発しない時限装置付きのものがあるのを恐れて、爆撃終了後数日間は、飛行場に立ち入らないのが通例であったらしい。しかし、被害状況の調査は早い方が良いから、私はその方法について考えてみた。そして、サイドカー一台の貸与を指揮官に願い出たのだった。私は南京設営隊で、連絡機動用に「陸王」のサイドカーを用いていたから、その運転操法に熟達していたし、分解修理までできるようになっていた。バラレ島のサイドカーの車種は「くろがね」だった(以下「側車」とも言う)が、操法に大差はなく、私の指揮連絡用に最適であった。私は、それを借受けてからは、爆撃終了後直ちに飛行場に急行し、弾着位置を検分して作図したうえ、帰路指揮所に回って報告するのが通例となった。

「本日の滑走路の被害状況を調査して参りました。この図の通りです。我が隊のこの修理作業は五日間と予定しております。」

私の報告に指揮官は、

「よし! 分かった。それでは砲隊は五日後の敵機に備え準備させる。頼むぞ。」と応じ、翌日早朝から設営隊の作業開始だ。

翌朝、私の側車が先頭で飛行場に向かう。滑走路には敵の一トン爆弾が作った直径七、八メートルの擂鉢の様な穴が六個位もできており、これを埋めるのが我が隊の任務である。我が隊の飛行機が来るわけではないので、外観だけ繕えばよいから、穴埋め材料は何でもよいわけで、椰子の実、枯れ枝、ドラム缶、古材木等何でも手近なものをかき集めては投げ入れ、とにかく埋めればよいという誠に粗雑な工事であった。この作業中我が隊の各トラックには運転台の上に一人ずつ立って、敵機の見張りに当たる。守備隊本部等にある監視塔では防空隊の監視員が、絶えず四方を監視しているのだが、その監視の隙に敵が侵入する。我が隊の見張りの方が敵機を一瞬早く発見する場合もあって、誠に油断のできない緊迫状態での作業なのである。

一旦空襲となると、隊員は鶴嘴、スコップを放り出して、トラックに飛び乗る。トラックは隊員らの乗車も待ち切れないように発車し、トラックの荷台の扉は外してあるので、中には地上に投げ出される者もあるなど、大騒動となる。私は隊員の退避の最後尾を側車を指導して追いかける。我々の退避の直後には敵機の銃撃の砂埃が迫って来る。爆弾の炸裂音が轟き、対空砲火の轟音と二五ミリ機銃の発射音が腹にぐんぐんと響いて、暫くはこの島は修羅の合戦場と化す。空襲の後母、防空壕から真っ先に飛び出して、隊員の被害を調べなければならない。幸い我が隊の被害を免れても、他の兵隊の担送等我が隊の予定にない応急の作業にも当たらなければならない。

だが、この島の防空隊は誠に勇壮無比で、砲台が敵爆弾のため砂を被っても、埋まって転回不能になるまで射ち続けるという果敢さであった。三宅隊長は、戦闘中も絶対に防空壕には入らず砲台の脇の椅子に腰掛け、悠然と指揮を執る姿は正に鬼神を思わせるものがあった。敵のロッキード偵察機が毎日上空に来て、我が方の工事の進捗具合を詳細に偵察して行く。そして最後のロードローラーを引き出した直後からが敵の空襲発令時となるというのが通例になっていた。しかし、これがそのままの順序となるとは限らず、時には奇襲もあるので、我が隊の作業は毎日が戦の連続のようなものだった。

空襲があると、私は例によって側車に乗り被弾調査に出勤するわけだが、私はこの務めに一つの役得があることを発見した。敵さんの爆撃は、人身被害がなければ、却って私達に大きな贈り物をもたらすのだ。それは爆弾の衝撃で椰子の実が沢山落ちるということだった。空襲直後の偵察で私がその殆どを独占できた。だから、帰隊する私の側車の箱には椰子の実が満載されているというわけだ。隊員は私からの椰子の実の分配に相好を崩して喜ぶのだった。これが、私にとって、この島での最も楽しい場面で、爆弾の恐ろしさも、余って返る程の喜びだった。この島で椰子の木に登って実を採ることは、敵に発見されるおそれからも、隊員の身の危険からも固く禁じられていたのである。

ある日、作業中に敵の奇襲を受け、隊員の退避は辛うじて間に合ったが、私の側車の始動発進の余裕が無くなった。私は咄嗟に海岸の椰子の根元に伏せた。私は考えた。「よし、今日は敵さんの攻撃状況をしっかり見届けてやろう。」

丁度、私の伏せた位置が敵の攻撃正面になっていた。敵の艦爆機の編成が遙か彼方から近付き、編隊を崩して高度を下げ、海面すれすれの低空で進攻して、島の間近に来ると、機首を上げ銃撃しながら、襲い掛かって来るのだった。眼前の水際に機銃の弾着の水飛沫が上がって私に迫って来た。私は咄嗟に椰子の根に頭を隠した。これを敵のどの機もが同様に繰り返し、まるで私一人が攻撃目標となった有様だったから、「敵さん私を見つけやがったか。」と思い、今日は私の戦死の日になるかと、半ば諦めの気持ちになるのだった。だが、さしもの猛攻も終わると、有難いことに私は無傷で立ち上がることができた。隊員の被害や如何にと彼らに近付いた時、犬塚技生が跳び出して来て、

「中隊長! 今日の爆撃はひどかったですね。お怪我がなくて良かったです。私はトラックの下に隠れたら、トラックがやられました。」

というので、彼に従ってトラックを検分すると、銃弾が機関部に直撃してトラックは使用不能となっていた。だが、彼が助かって本当に良かったと安堵したのだった。この犬塚技生は、石塚技手の一の子分であったが、明るくて剛胆、長身で動作の素早い中隊副官で、当隊になくてはならない存在となっていた。こうして、全隊員のその日の無事を一同喜び合って宿舎に帰ったのであるが、犬塚技生は、その後、私の後記する担送隊への進出後に陸軍から召集令状を受け、帰国途中にブカ地区の戦闘に巻き込まれて戦死したのだった。

連日奮闘に明け暮れた施設隊に比して、我が隊の警戒隊は誠に不評であった。その隊長新居田分隊士にしてからが、爆撃恐怖症になってしまって、兵隊の指揮どころではない状態であった。なにしろ、彼は爆音を聞くとすぐに防空壕に飛び込んで動けなくなってしまい、顔面は赤く充血して、身震いしている有様であった。兵隊上がりで百戦錬磨である筈の特務士官がこの有様であるから、この島がいかに他に例を見ない激しい爆撃を受けていたかの証明と言えるだろう。そして、彼は間もなく鈴木分隊士と交代して本隊に帰って行った。新任分隊士も、前任者ほどではなかったが、勇敢と言うには程遠く、防空壕から余り離れない場所で待機する毎日であったから、いざ戦闘となったら、施設隊は自力で戦うほか生存の可能性はないと私は思った。

バラレ派遣嶋田将軍、金原指揮官に賞せらる

この様なとき、嶋田繁太郎 海軍軍令部将官の巡視の令達が伝わってきた。そして、その巡視当日、全島員緊張の中で巡視が行われた後、各隊長列席の昼食会が指揮所で行われるとの達しがあった。本設営隊では当然上官である鈴木分隊士が出席するものと私は思っていた。だが、同分隊士は私にこう言ってきた。

「小池さん、今日は貴方が出て下さい。私は施設隊のことを聞かれたら分からない。何とも自信がないから、頼む。」

それで、私が出席する羽目になってしまった。

指揮所の食堂に各隊長が着席したのだが、よりによって、私は将軍の真ん前に並ぶ席となってしまった。当島での最高のもてなしの料理が並んで、私には初物の亀の卵等もあり、珍味あり、高級物ありの豪華版だったが、私には窮屈な気分であった。そして、やおら嶋田将軍から私に質問があった。

「設営隊員はどこで教育したのですか。」

私は、自身でこの後続部隊を教育したわけではないから、内心恐縮しつつ、

「はい。私達の部隊の工員はすべて横須賀で教育しました。」

と答えたところ、

「そうか。実に立派なものだ。目の色が違う、私は感心している。」

とお褒めの言葉を頂いたのだった。鈴木分隊士が出席しておれば彼にとって名誉この上もないことであったが、私は、彼の不運と私の幸運を比べて思わず神に感謝した。と同時に、隊員の寸時の行動にその精励さを見て取った嶋田将軍の炯眼には感服したのだった。そして、石塚技手が、隊員をここまで仕上げるのには、その訓練にどんなに心血を注いだことであろうかと思われ、彼に対し大いに敬服と感謝の念を深めたのだった。

一一月中旬のことだった。バラレ島の守備隊指揮官金原少佐が横須賀海軍砲術学校の教官となって転勤されることになった。そして、少佐は当島を離れるに当り、我が一二一設の奮闘に対して、その功絶大なりとして、賞状を授与して下さったのだった。壇上よりの高らかな賞状の読み上げは、私にとって戦場で初めての名誉な場面であったが、私としては、これは我が隊員のなみなみならぬ尽忠の精神にこそ与えられたもので、私の指揮等はまだまだ未熟の至りであると内心恥じ入っていたのだった。その金原隊長はこの後内地に向かう飛行機で機上戦死されたと聞いている。

一二名爆死の痛恨に泣く

昭和一八年一二月一七日午前一〇時、バラレはそれまでにない最大規模の空襲を受けた。敵米軍は、前記したように、我が国の飛行部隊が力を挽回するのを抑えるべく、この島の徹底撃滅を図っていたのだ。天地を揺るがす猛爆撃で、私は、隊員をようやく防空壕に退避させたものの、自分の退避が間に合わず、とりあえず近くのトーチカに飛び込んだ。避難者の中に我が隊の警戒隊員もおり、敵の急降下の爆音と、銃撃の度に、「今度は駄目だ。」「これは助からん。」「ああ駄目だ。」と言いながら、服を頭から被って青い顔をしていた。私は度胸を決めて笑いながら、

「大丈夫ですよ。このコンクリートはそう容易くは参りません。設営隊の仕事を信じて下さいよ。」

と言ったのだった。

爆撃は終わった。トーチカを飛び出し、隊員達はいかにと走った私がそこに見たものは、無惨に爆破された防空壕と、辺りに散乱する隊員の死体であった。人員点呼によって一二名の死亡が確認され、すぐに遺体収集にかかったが、地面にパネルを一二枚並べての遺体収集はなかなか捗らなかった。何しろ爆弾の直撃を受けていたため被害状況は混乱を極め、遺体は粉々に吹っ飛んでいた。バラバラの遺体を、首、手、胴、足と拾い集めたが、ようやく四人分がまとまっただけであった。あとはどこの部分とも分からない分断された肉片、骨片ばかりである。私は、まだ温もりの残る腸を手で集めるうち、顔の表面だけそっくり裂けてあるのを見つけ、砂で顔の大きさに作った山にこの表皮を被せてみたが、誰の顔とも判別でなかった。男の性器がそっくり千切れて見つかった。片手が吹っ飛んで高い木の枝に掛かっていた。無惨も無惨、私は初めて見るこの惨状に、言葉を失って、涙も出なかった。

この日死んだ者達は、いずれも誠に真面目な隊員達ばかりであった。先般嶋田将軍が誉められたのも、きっとこの者達の様子を御覧になってのことであろうと思うと、私は口惜しさが込み上げて、「お前らの仇は中隊長の俺が必ず取ってやる。」と心中に誓ったのだった。

彼らの葬儀は当隊の僧職山口坊さんの丁重な読経によって執り行われた。

この日の数日後に、敵飛行機を撃墜して、その飛行士を処刑するという惨劇があった。それは、戦場とは言え、余りに悲惨なことで、私の筆力をもってしては記述に堪えない。割愛することを許されたい。

第三章 海軍担送隊決死作戦

タ号作戦、海軍担送隊出動

昭和一八年一二月末、私は連絡のためブイン本部に帰った。本部がトノレイからブインへ移転したことは、私がバラレ派遣中のことで、全然知らずにいたため、初めてブイン山脇のこの本部を見たのだったが、元一八設の跡をそっくり受け継いだもので、古びてはいたが、広々した前庭を備え、整然としていて、初期設営隊の威厳ある隊様だった。技手室に入って、林書記に会い、乙幡、桐生の当番達の元気な顔にも会えた。

だが、戦況は益々悪化して、一二月一日には、敵米豪連合軍がブーゲンビル島中央部南岸、ブインから約一五〇キロ北西の地点、タロキナに上陸し、これを撃退せんとする我が第一七軍の「タ号作戦」発令により、我々一二一設営隊は、前線の陸軍部隊のための兵糧弾薬を、人力をもって運ぶ担送隊の編成を下命されたのだった。既に市川、遠藤、船山の各中隊は出陣してブインから約五〇キロのホンゴライ川に進駐済みとのことだった。私も急いでこれに助勢すべく、編成を急ぐこと、それには先ず直ちに現地調査に出発せよとの隊長命令であった。私は今度こそ乙幡豊吉を連れて勇躍この調査行に出発した。

簡単な荷物を乙幡に背負わせ、私は水筒と軍刀を帯びるだけの軽装でブイン本部を出発して、やがて、陽が落ちた真の闇の中、陸軍の造ったA街道を北へと足を進めた。途中チリパイ川、ミオ川、モビアイ川、ハリー川と四つも川を渡る。どの川も橋は無く、渡河点は砂利を積み上げて、人間の渡渉可能な様にしてあるのだが、時折深みに入って、腰までも水に入ることもあり、なかなかの難路だった。夜通し歩き続け、次のホンゴライ川を渡って、我が岡本本部隊のホンゴライ本部に着いたのは、翌日の夕刻となっていた。松尾施設隊副長に面会して、今度の下命により、担送隊に参加する旨を言上したのだった。松尾技師も激務にげっそり痩せた顔で、

「また済まないが頼むことになった。君には本隊の先頭部隊として、先ずプリアカに進出して貰いたい。ブイン本隊及びバラレ隊より隊員一二〇名を選出し、担送第四中隊として、急ぎ編成のうえ、出発せよ。」

とのことだった。これによって私は翌朝また、乙幡を連れてブイン本部への帰路についた。帰途は、慣れた道とは言え、今後の我が担送隊の編成を思うとき、言い知れぬ不安が募るのだった。今度こそ最前線の危険な作戦だ。なるべくは私の子飼いの部下をもって編成したいが、本隊を後にしてのバラレ派遣で、私の中隊の根幹は大分崩れていた。しかし、これが最後の戦になるかも知れない。何としても最強の陣容で臨みたい。思案しながら歩くので、道を踏み外して、乙幡に助けられたりしたため、ブインに帰ったのは、予定時間よりも半日遅れてしまった。

次なる作戦はバラレよりの隊員の選出である。私は先ずバラレに渡って、同島の工事を維持するに必要な人員を残して、二〇名ばかりを選出し、次いで本隊で残余の人員を補充した。平野技生を中隊副官とし、坂田、堀込、福原の三名の小隊長に、鈴木長寿を船山中隊より増員配置した。隊長から、医務隊又は警戒隊を参加させてはとの話があったが、これを固持して、医務工員一名の配置を受け、林書記の承諾を得て、記録員の赤川吉四郎を中隊付書記とした。こうして、我が担送隊第四中隊の編成を完了したのだった。

幸いこの時代に当隊の輸送班はトラックを六台ばかり保有していたので、ホンゴライ迄はこれにより貨車輸送ができた。だが、五つの川の渡河点は、いずれも折からの長雨で増水しており、隊員を歩かせて、車だけの渡河としなければならなかったうえ、水が車のステップを越える勢いであったから、私は誘導のため何度も川を往復したのだった。ホンゴライ本部に到着して、隊員を休養させ、私は部下四名を連れてプリアカ川までの道並びに状況の調査に早朝出発した。

プリアカ川の河岸に着いたのは午後三時頃だった。私は兵站倉庫に出頭して本隊の出動を告げ、指揮を仰いだ。そして、プリアカ川の北岸に適地を探して宿営するように、担送区間は、プリアカ倉庫とこれよりさらにタロキナ寄りのモシゲタ倉庫までの間とし、全員到着次第任務を開始するように、と命ぜられたのだった。私は、ホンゴライに帰って本隊と共に前進して来ることとし、部下四名には、プリアカ川の脇の大木の下に露営して明日迄待つように命じた。そして、食事について、今日の分は昼食の時残した飯盒の残りを食い、明日は昼迄我慢するよう告げると、彼らの返答は、

「中隊長、私達は昼に飯盒の飯を全部食ってしまいました。残りはありません。」

である。私は困ってしまったが、今は叱っても仕様がない。

「よし、分かった。中隊長は余り食欲が無かったので、飯盒が殆ど一杯あるから、これを皆で分けて食うように。明日の昼迄何とか我慢していろ。」

と言って私の飯盒を渡したのだった。こうして、彼らを残して私は帰路についた。

陽は次第に力を弱め、辺りは暗くなってきた。ここで道に迷っては、中隊の明日の行動に支障を来す。急がねばならない。だが、私は身体から次第に力が抜けていくのが分かった。腹が空いてきたのだ。食物は無い。やがて目がくらんでき、歩行が困難となってくる。「なんの之しき、頑張らねば。死んで堪るか。」と思うのだが、今日一日の行動は決して楽なものではなかったから体力が消耗し切っていることは歴然だった。私は咄嗟に軍刀を抜いた。そして、ビンロー樹の幹をばっさり斬り倒した。そして、その芽の芯を切り出して食い始めた。それは丁度筍のようで,一寸甘みがあり、空腹の私には誠に、天の助けか、地の恵み、起死回生の妙薬だったのである。かくして、私は無事ホンゴライに帰着し、翌朝中隊はプリアカ基地へと前進したのだった。

緒戦の難関 プリアカ 三途の河

プリアカ基地で我が中隊は初めて宿営地の設営に掛かったが、そこは我が建築中隊の腕の見せ所、忽ち立派な宿営地が出来上がった。それは建物などという物ではなく、早く言えば山窩の「瀬振」だったが、各班毎に炊事場も設けられ、一か月位の露営は大丈夫のようだった。

こうして、我が担送第四中隊の任務が開始されることとなった。

プリアカ川は、平時は川幅二〇メートル位、北岸では四、五メートルの崖に沿って流れ、その反対側が一〇〇メートル位の砂利の河原となっていた。この河原は小草や柳の木がちょぼちょぼ生えているだけの、殺風景なものだった。この川には橋は無かった。何度橋を架けても、敵の爆撃で破壊されて駄目になるから、渡渉する外、手がなかった。陸軍が渡河点に砂利を掻き集めて浅瀬を造ってあったので、人は裸足になり、ズボンも外して、「ふりちん」で渡るのである。それは、衣服を濡らすと乾かすのが一苦労で、行軍に支障を来すため、やむなくする「ふりちん」だった。そして、この渡河点は当時の最大の難所であったから、私の隊員はここを「三途の川」と呼んでいた。

ここはタロキナの敵飛行場から五〇キロもない地点であるため、敵機は基地を発進して十分位でこの地を攻撃できる。何の遮蔽物もない河原に一旦入ってしまうと、敵の攻撃を防ぐ手段はないから、毎日渡るこの渡河点が実に生死の境となるのであった。間が悪く敵襲に遭ったら、そのまま地獄行きとなるわけで、それが「三途の河」と呼ばれる所以であり、これを渡り終えて初めてこの世に留まれたことになるのである。南岸の兵站倉庫で荷を受け取り、ズボンも脱いだ「ふりちん」姿でこの川を渡る時の隊員の顔は、必死の形相で真っ青となり、念仏を夢中で唱えつつの渡河となるのだった。この地区の作戦は私には約一か月続いたように思われたが、事実はもっと短かった。だが、とにかく苦しく、長い期間に感じられたものだ。

私には、幕舎にいて隊員の安否を気遣うより、どんなひどい爆撃の下でも、隊員と一緒の方が遙かに気楽だったので、小隊長が「無理をしないで下さい。」と言ってくれるのを振り払うようにして毎日担送の指揮を執った。

その頃、私にはこの戦争の不利がひしひしと感じられたが、隊員の士気を落とすまいと毎日彼らに明るく元気に接するようにしていた。また、私には、敵機の来襲も予知できるという私なりの神がかり的自信があって、それがまた不思議と的中したから、いつもそのために死線を越えて来れたのだった。

兵站倉庫では陸軍の将校が物品の引き渡しをしてくれる。我が隊員はそれを受け取って背負うのだが、各自思い思いに自分の趣向を凝らして道具を造っていた。どこの地方の用具か分からぬが、見事な「背負いこ」を造った者がいた。肩が当たる所は痛くないように、作業衣のボロで巻き上げてあり、休むときに腰を下ろすと、梯子が地に立って荷を支え、背は軽くなるので実に好都合なのだ。

毎日の行動は敵・時間との闘いだった。モシゲタへの経路は実に奇妙な道であった。登り降りの多い山道で、網の目の様になっており、どれが本道やら、枝道やら全然分からない。それは次から次と歩きやすい所を歩いた跡が道となり、網の目の様に乱脈となったという感じで、一歩踏み違ってジャングルに入ってしまったら、出ることのできない迷路となる。帰途に山中で日が暮れたら道に迷うことになり、行方不明の不幸も待ち受けているのだ。そのためこの「三途の河」の渡河点でも時間の余裕はないのである。

ある日の一例を挙げれば、私が先頭に立ち、隊員は二、三人ずつ疎開して河原の手前の草陰に身を隠す。物凄い爆音で敵機が急降下してきた。未だ発見されないので銃撃はないが、低空飛行のため草木がびりびり震えて地を這う。敵機は二機だ。我々を見落としたか、諦めて急上昇して遠ざかる。私の勘で、「また来るな! 」と思う。木刀を振って隊員を止める。すると思った通り、敵機が再び来襲してきた。そして、また飛び去った。「今だ! 」、「よし、渡れ! 」。

の号令で隊員達は痩せ細った顔を真っ青にこわばらせて河原を突っ走る。隊員の渡り終わったのを見て、私も急いで渡る。こういう具合であった。

その渡河点の作戦は本当に神経を擦り減らすものだった。

だが、疲労とマラリアで隊員は毎日何人か倒れる。本人は大丈夫と頑張るが、私が見て重症者はブイン後送を厳命した。

その頃いつも泣き出したくなるのは、担送の帰途に命ぜられる前線よりの重傷兵の後送だった。生木の丸太と蔓で造った担架に負傷兵を乗せるのだが、途中の山道は両手で木に掴まって登る様な険しい個所が随所にあったので、負傷兵がずり落ちないよう身動きもできない程しっかり担架に縛り付けるのだった。そんなときは大抵時間も遅れて帰隊の限度ぎりぎりとなる。隊員も破れかぶれの泣き顔になっていた。彼らは口々に大声で歌うのだった。「兵隊さんのお蔭です! 」と。ああ、この兵隊さんのために我が隊員はまた何人か倒れるのだ。だが、命令には従わねばならない。この隊員達の苦労を見て私は身を切られるよりも辛かった。こんな苦労をしても、負傷兵の半数近くは担架の上で永遠に目をつむってしまうのだった。

私の隊員は実によく私の命令に従ってくれた。私は彼らを励まそうと、毎日成績を記帳し、その優秀な者には食品の増配をした。生きて帰れぬことを知りながら、ひたすら「お国のため」の一念から、けなげに働いて死んでいった者は、その裸足の姿が神々しいまでに尊く思える。たとえ任務とはいえ、与えられた使命を黙々と果たし、死線に身を晒すことを厭わぬ可愛い部下を、あるときは泣いて命令せねばならなかった私も辛い立場であったが、力尽きて倒れていった彼らのことを思えば、只々慚愧の念にかられるばかりである。

ある日、私は連日の疲れで宿舎に残っていた。隊員は元気に出発し、「三途の河」に向かった。だが、出発してすぐに敵機の爆音がし、続いて爆弾と銃撃の音が河原の方向に起こった。「はっ!」として、「もしや!」と思うと同時に、私は河原に向かってジャングルの道を走り出した。泥に滑る足ももどかしく焦りながら河原の手前に着いた。ああ、しかし、やられたのだ。道の上に隊員が一人倒れていて、他の隊員達が暗然と立ちすくんでいた。最優秀の隊員だった。職種は大工で技量も立派だったのに・・・。敵機が来ていたのは知っていたが、川の手前は深いジャングルだから上空よりの発見は不可能と踏んで、空襲の直後一番先頭で渡河しようと、河岸の木の下に潜んでいたのが、敵の探り爆弾にやられたらしい。胸部に弾創を受けて即死していた。私は呆然とするばかりだった。敵機の飛び去った後、渡河を終わり軍刀を天秤にして衣類と荷を肩に負った下半身裸の陸軍の将校が近づいてきて、

「お気の毒なことばしたね。」

と丁重に死体に敬礼された。こちらを向いた彼の股間が丸出しなのに、私は少しもおかしくなかった。却ってその様子が私の悲しみを突き上げ、涙が頰を伝って落ちた。

ソロモンの雨の島ブーゲンビル島の戦場は毎日雨ばかり続いていた。

その日、前日の豪雨で増水し、幅五〇メートルにもなって濁流とうとうと流れるプリアカの河岸に立って、私は大いに迷っていた。この状況では渡河は不可能と思われたが、何とか連絡は付けなければならない。私は意を決して、部下を河岸に留め、自ら濁流に飛び込んだ。私は水泳は得手ではなかったが、「なにくそ。」と抜き手を切った。だが、思いの外の急流でとても容易く前に進めない。どんどん下流に押し流されて、目的地より五〇メートルも川下にようやく這い上がった。

兵站倉庫では陸軍の将校が、

「海軍さん、今日は担送は無理ですばい。」

と言ったが、私は、

「やれと言われればやりますよ。私の号令を対岸で待っているのですから。」と強気を張ってみたが、一日隊員を休ませられることは、何とも隠しきれぬ嬉しさで、思わず笑顔になるのだった。

「その代わり、今日は良かお土産がありますばい。」

と言って渡してくれたのは、しばらく来なかった内地よりの手紙の束だった。

隊員のこれを受け取ったときの喜び合う顔を思い浮かべるとき、今日は何という運の良い日なのだろうと天にも昇る気持ちだった。

そして、「自分宛は?」と束をめくれば、「あった! あった! 三通も」たまらず封を切る、三か月前に書いた妻の手紙だ。出発の時腹にあった「男子誕生」の快報だ。思わず飛び上がった。「でかした!」「よくやってくれた!」遂に私の子ができた。しかも私の遺志を継いでくれる男の子が生まれたのだ。これで私も何時死んでもいいのだと思った。帰途は慎重に行動した。百メートル位上流に回り一気に対岸に向かって快心の抜き手を切ったのだった。その日一日の隊員の嬉しい休日の様子は、今でも何とも形容し難い明色となって私の胸に甦ってくるのである。

担送隊意気昂し

プリアカ河岸の北西約一キロのジャングル内に我が海軍担送第四中隊の宿営地があった。前述したように、プリアカ南岸の兵站倉庫で、物品を受け取り、モシゲタの兵站倉庫まで運ぶというのが我が隊の任務であったが、それは、道路とてない山を、しかも、草木に掴まらねば登れないような山を這い上っては越え、途中、湿地の中も歩かねばならない、という、誠に悪戦苦闘の任務であった。隊員は、しかし、苦労を厭わずによく働いてくれた。誰一人不平を言う者はいなかった。私は、坂田、福原、堀込、鈴木の各小隊長と共に、連日の彼らの苦闘には頭が下がる思いであった。だから、私なりに、この作戦の戦果を期待しつつ、日々を明るくしよう、彼らに希望を持たせようと努力したつもりである。彼らの食糧は十分とはいかないまでも、米、乾燥野菜、魚の缶詰等でどうにか間に合ったし、各自野生の食糧を探すなどして補充しては、それなりに楽しげに、各自が自炊をしていた。

彼らの心境を考えるとき、ブイン本隊での兵隊達の重圧がないのが、その第一の喜びではないかと思われた。我が担送中隊を編成する際、隊長は兵員の参加の要否を問われたが、私はその不要を答えて、この度は一切の兵員の参加なしに編成したのである。それが本当に良かったと思った。彼らは本隊にいるときと、人が変わったように元気になり、中隊長の私の言うことには、嬉々として従い、行動に移るようになった。それを見て、これが本当の設営隊なのだと思いながら毎日が気持ちよく、ますます張り切っていた私だった。

迷ハンターの手柄

そんなある日、好都合に晴天の日に、一日の休業令が出たのである。私は、かねて隊員の動物蛋白の不足を感じていた。中には鳥や蛙等の生き物を捕って食う者もいたが、それは一部の者の腹に入るだけで、全員としてはまことに微々たるものであったのだ。そこで私は今日こそ野豚を捕ってやろうと思い、隊員一人を連れ小銃を持って山に入った。その小銃は隊の正規の武器でなく、闇武器であった。隊員中の知恵者の誰かが陸さんと何かの交換をしたか、敗残兵の残留物か我が中隊唯一丁の三八式歩兵銃だった。

私と隊員は段々と山深く入っていったが、豚はなかなか見付からない。山の中には所々に豚道があって、多数の豚の足跡はあるのだが、彼らが行動するのは専ら夜であって、昼日中に人の目に入るところに出てくるわけはないのである。これは駄目だ、二人は期せずして溜息をついた。

その時である。前方に小動物の姿が見えたように思われた。何とか目を凝らしてその先には、なんと犬が一匹いたのである。勿論、野犬化した雑種で赤い小型犬であった。「よしこい」と私は膝打ちの姿勢で狙いを定めた。銃声一発。まさに手応えがあり、すぐに隊員が跳び出し、獲物を下げて大声を上げた。「中隊長、やった! やった!」銃など撃ったことのない私によくもできたものだと我ながら驚きつつ今日の幸運を喜んだ次第である。私達は意気揚々とこの犬を棒に結わえて二人で担いで帰路についた。途中陸軍の兵隊が三人来るのに出逢った。

「海軍さん、やりましたね。」

「豚と思ったのに、豚はおらんで、赤豚で我慢ですよ。」

と言うと、

「赤でも良かですよ。それは大変な御馳走ですたい。」

とほめてくれたのだった。

帰って、隊員に、

「小物だが、皆で分けて食えや。」

と言うと、隊員は大喜びで、たちまち分解されて、皮も骨も余すところなく彼らの腹に納まってしまった。私もほんの一部を食べたが、その味は正に極上で私の腹も久しぶりの正月の味を満腹したのだった。

隊員の体力消耗

岡本隊長がブイン本隊を発って前線慰問の途についたとの話が伝わって来、我々は隊長を待っていたのだが、やがて、彼は発病したとのことで、担架でブインに帰ったという話となり、それで彼の慰問行は終わった。前線の砲声に臆病者の彼は肝っ玉をぶっつぶして、震え上がったものと思われた。我々の苦労などに思いを馳せる人ではないのだ。本当に来なくて良かったと思うくらいである。

さしもの我が第四中隊員も次第に体力を消耗して、出陣以来私と生死を共にすると誓った勇者、乙幡豊吉もマラリアの熱が下がらず、危険な状態になった。本隊への帰隊を断固として拒否する彼に、私は厳しく、

「ここはお前の死ぬ場所ではない。俺も絶対に死なない。お前は病気なのだから、本隊に帰って早く治ってまた来るのだ。中隊長はお前を待っている。」

と言い渡して、本隊に後退させたのだった。それが、彼との別れであった。

調査によると、彼はその後ショートランドの療養所に入り、生き続けたが、昭和一九年一〇月三日その地で戦没していた。

マコトワへの前進命令

昭和一九年二月末に兵站参謀の命により我が担送第四中隊はマワレカ地区のマコトワに前進することとなり、直ちに出発した。中隊の移動は、隊員各自リュックサック一つと飯盒・水筒・道具袋等の手荷物だけで、まことに軽微であり、何程の苦労もなかった。私本人も、雑嚢に軍刀・拳銃だけで、荷物はなく身軽だったが、その代わり、絶えず隊列の先頭から後尾まで駆け回っては、落伍者のないように必死に点検していなければならなかった。モシゲタ倉庫を過ぎて悪路の山中をマコトワに向かって行進しているとき、陸軍の野砲隊の移動を目撃した。それは初めて見る野戦軍の移動だった。一五センチ榴弾砲を解体して運ぶのだが、それは、はたから見ても並大抵の作業ではなかった。道もないジャングルの急坂を車輪に取り付いて四人がかりで押し上げる血と汗のにじむような苦労の姿だった。その兵隊達の姿を目の前に見るとき我々の担送など何の苦労かと思い、まだまだ頑張らねばと思うのだった。夕方近い時刻に目的地マコトワに無事到着した。この部隊移動の際には、別に先導者もいなかったし、道標があるわけでもなかったから、どうして目的地に到着できたのか、私には未だに解けない謎のような気分なのである。

マコトワ基地設営

とにかく宿営予定地に到着して直ちに宿舎設営に取り掛かった。まず中隊長幕舎の位置の決定、次いで各班の幕舎の位置を決定するのであるが、敵陣間近のため、整然たる配列を避けて、道路近くに中隊長室、それよりジャングルの奥に入り各班の宿舎をバラバラに配置した。我々海軍設営隊には宿舎用の天幕、その他雨合羽等は皆無であり、すべて天然物で賄わねばならないのであるが、前回プリアカでの経験のある隊員達は手慣れたもので、早速宿舎設営作業にかかった。各戸とも大体六帖間くらいの家とするのであるが、隅柱とする四本の木を決めてこれを残し、その他の草木は伐採する。次にビンロー樹の幹を取って地上に二尺位に大引を張り巡らす。三尺間に束を立てて各取合部はすべて地這蔓で結わくのである。この地這蔓とは地上を這い回っている草の根のことである。今度の担送隊作戦で初めて発見したものであるが、まことに便利この上ないもので、天の恵みとも思われる程であった。地上に小指程の太さで無限に這い回っていて何の苦労もなく採取できるうえ、これを二つに割り、又は四つ割りにして丸太の結合、屋根材の結束、床材の取付け等自由自在に使うことができ、丈夫で柔らかく、乾けば収縮して固くなり結び目がよく締まる、何とも有難い限りなのだ。屋根は、芭蕉の幹を二メートル半位に輪切りにし、その皮を一枚ずつはがして材とする。これを、まず上向きに棟から軒先に向けて配列し、そして次には、この合わせ目に皮を下向きに被せ、最後に、棟に皮を一枚被せて完成となる。なんのことはない竹葺の屋根と同じ手法である。こうして屋根は出来上がり、床は茗荷の幹を切って並べ、入口に丸太材で階段を設置して、各戸の設営は完了してしまう。但し、敵機に発見されないよう材料の採取は少し離れた地点から行うようにし、各戸の間隔も一〇メートル位離れて建てた。その他に烹炊場ほうすいばを小さく芭蕉の葉で囲って設けた。各班の通路は敵の襲撃に備えて道をつけず、前述の地這蔓を地上四尺位に道しるべで連結し、各自手探りで自分の宿舎を記憶して、真っ暗な夜でも必ず自分の家に帰るようにしたのだった。本隊入口は道路の大木の根方に夜光茸を取付けて門灯とした。この茸は毒しめじの類で夜は大変良く光るので電池要らずの灯りとなり、これも担送隊の知恵より生まれたものだ。こうして、約四〇分で我が中隊宿舎は完成した。私は、これで当分本隊もこの地を安住の地とするだろう安堵感から、やれやれと床の上に寝転んだ一同の労をねぎらったのだった。

さて、今日は我ながら良く働いた、と思いながら、我が愛刀の美濃住守正を鞘に収めようとして私は困ってしまった。なんと我が愛刀は、中央で曲がってしまって、鞘に収まらないのである。伐採作業に黙っておられず、我が愛刀が伐採用具になっていた。それはまことに良く切れてなんとも気持ちよく、私は夢中で切り捲っていたのだった。ままよ、致し方なし「明日からは抜き身でやるわい」と諦めて、愛刀はそのまま壁に掛けて寝たのだった。

翌朝は、朝から隊員にこの地での任務を説明したり、注意事項を訓示したり等忙しい時間を経るうちに、つい昨日の我が軍刀のことを忘れていたのだが、やがて気が付いて愛刀を見てびっくりした。あれほど曲がってしまって鞘に収まらなかった愛刀が見事にするりと鞘に入るではないか。なんたる不思議! 驚いて抜いてみて刀身を見通しても、寸分違いなく真っ直ぐなのである。ああなんと優れた日本刀の性能か、そんなに高価でもない私の刀が、これ程の刀であったかと、この鍛え主「守正」なる人に今更ながら頭を下げたのだった。

猛爆撃刺青の兄ぃを震え上がらす

この地区の担送分担はモシゲタからマワレカ海岸倉庫までの区間であった。モシゲタまでは川を一つ渡れば後は割合に歩きやすい平地で、難所はなく、約八キロ位の道程で、マワレカ海岸はここから約二キロ半位だから、一日の行程にして約二〇キロという距離的には割合に楽な区間である。だが、しかし、その道には大変な事態が待ち受けていた。それは敵に近いだけにその攻撃にさらされ、しかもその猛烈さは今迄経験したこともない激しさだったことだ。そこでの敵の攻撃はマワレカ海岸一帯に対する敵機の猛攻撃と敵舟艇群の対陸攻撃である。

担送隊が地上に這って散兵戦さながら、匍匐前進することさえあったのである。また、途中の川も時々増水して、泳いで渡らねばならないことがあり、そんなときに、いつも腰に付けていた短刀が流されてしまったことがある。私の毎日の出勤スタイルは、防暑服に虫除けを付けた戦闘帽、腰には短刀を、ズックの鞘袋に入れ、パラシュートの白い紐で吊って、しっかり巻き付けていた。他に三角巾を圧縮した筒をバンドに取付け、足は地下足袋に革ゲートルといういでたちだった。そして、短刀は、私が内地から持参したものを、石塚技手後続隊の夜間揚陸作戦中に雑嚢を紛失した際に雑嚢と共に失ってしまったが、その後、トノレイ基地での隊員同士の喧嘩の際に数本取り上げたものがあって、その内の一本を持ち歩いていた。それで、一本を川に流しても代りはまだあったので、すぐに代品をもって補充できたわけである。

マワレカまでの道はジャングルが浅く、又、敵機の爆撃のため遮蔽物も少なくて、まことに危険この上ない地帯であった。そのような状況から、敵さんを「接待」中は倉庫係の事務ができないために、担送隊の荷物がしばらく遅滞することとなった。それで、兵站部から、海岸の小脇に臨時倉庫を造って一時荷物を保管するという話が持ち出され、我が隊が臨時倉庫を管理守備することになった。私は、その番兵には、いざという時しんがりにも立てるよう鳶班の威勢のよいものを配置した。数日後の夜のことである。その夜は特に敵さんのご挨拶が賑やかで、我々のところにも機銃掃射のお見舞いがあったりし、私も時に目を覚まされたりしたが、その日の倉庫番は「東京は浅草、浅草は向組の若い者にござんす」という触れ込みの全身刺青の鳶工だったので、私は安心していたわけである。

ところが、翌日早朝、彼が真っ青な顔で帰って来て言うのには、

「中隊長! だめです! やれません! 昨夜は何とも生きた心地がしませんでした。勘弁してください。私はニ度と番兵は御免です。」

である。

意外な事態に私も内心苦笑せざるを得なかったが、如何な勇者も震え上がらせる戦争というものの激しさがこんな場面でも実証されていると言えよう。この頃のマワレカは「マワレカ銀座」と呼ばれていた。その名の通り夜も昼も敵のご挨拶がまことに賑やかだったのである。

軍規厳正たるべし

私が一番気をつかったことは食糧運搬時の軍規のことだった。食糧不足は当時ブーゲンビル島全日本軍の第一の問題だったから、そういう情勢下で食糧を運搬するということは一つの難事業であった。もし我が隊に不心得者があって、運搬中の食糧を盗むようなことが起これば、「やはり軍属だ。軍隊教育を受けていない者は劣等だ」と言われるであろう。そのようなことになれば、それは一に我が隊の名誉に関わるばかりでなく、ひいてはこの者達の親兄弟、妻子に対してまで、お詫びのしようのないこととなる。それゆえ、これは何としてあやまちなきよう対策を講じなければならないと思った。

運搬する食糧の中で最も狙われるのは米だった。米は、南京袋に二〇キロ詰めとし、これを小型のシート(一メートル×一・五メートル位)で包んで背に負い、目的の倉庫に着くと陸軍の兵站員に米袋を渡して終わるというわけだが、この引渡し時に彼らの中には微妙な「作戦」を実行する者がある。それは、担送の途中で予め米袋に小穴を開けておくのである。小穴は爆撃、銃撃、又は転倒等の言い訳ですむ程度のものである。そして、休息の時わざと木の幹に強く打ち付けておく、この様にして僅かに袋から出た米をシートに残し、引渡しの時に手早くシートを丸めて一礼して引き下がるという手順である。荷物の引渡しは、夕暮れか夜中で、白日の下に行われることは殆どないのがこれを可能とするのである。受領側は時間のないまま、一々計量もできず、又ほんの一握りの米なので、絶対露見の恐れがないと、犯行側は計算してのことなのだ。全担送隊の中で我が第四中隊は最優秀部隊の評を受けていたから、この「作戦」に対する措置は、私にとっては困りはてる難問となった。

そこで、思案の末密偵作戦を実行しようと思い立った。隊員中の病気休養中であった軽症者二人に毎日密偵役を命じたのである。彼らに担送隊の帰隊時刻に、隊の一〇〇メートル位前方に身を隠し、隊員の行動を監視するよう命じたのだ。そして、案の定、密偵の報告が私に伝えられることとなった。

「第何班の誰と、第何班の誰他一名計三名が本日米を隠すところを発見しました。」

と報告があった。

「分かった。夕食後にこの者達を中隊長室前に集合させよ。」

そして、夕食後この三名は頭を垂れて中隊長室前に座った。

「今日、君達のやったことは君達自身もう分かっているはずだ。中隊長はまことに残念に思う。君達は毎日良く働き、今まで何の事故もなく頑張ってくれ、本当にご苦労だった。中隊長は礼を言いたい。しかし今日の君達の行為はまことに恥ずべきことだ。もしこれが陸軍の兵隊にでも知れたら大変なことになる。軍法会議にかかって重罪となれば命も危ないかも知れない。そうなれば君等の親兄弟にも分かってしまい、一族の不名誉となるのだ。中隊長はそんなことには絶対にさせたくない。だから、今日のことは中隊長の胸の中に納めておく。誰にも知らせない。だから、明日からどうか悪心を起こさないように。そして、事故なく無事任務が終わったら、一緒にブイン本隊に帰り、そしてきっと一緒に元気で内地に帰ろう。君達の親兄弟、妻子はただそれを待っているだろう。頼むからこの中隊長の気持ちを分かってくれ。」

と話しているうちに、三名とも声を上げて泣き出した。

「申し訳ありません! もう決してしません! 絶対にしません!」

と口々に頭を下げて言い合った。

「どうしても食い物が不足したら中隊長に言ってこい。私のものを分けてやる。もしそれもなかったら参謀に言ってでももらってやる。兵站参謀から『君の中隊が食糧不足の時はいつでも言ってこい。何とかする。』と言われているのだ。分かったな。それでは以上だ。明日はまた担送だ。早く帰って寝ろ。」

その夜、私は、隊員の心を思い、指揮官として十分食糧を与えられぬ自らの不徳を思いながらなかなか寝付かれなかった。

その後この様な事件はなくなりこの三名はますます良く働くようになって、他の者に比べても必死の意気込みが見えたから、私の対処は間違いではなかったとひとまず安堵したのだった。

だが、しかし事態はそれほど簡単なものではないことがやがて明らかとなる。それは数日後の夜、私がたまたま兵站倉庫の担送糧食受領の立会いをしていたときに起こった。次々に我が隊員の米袋が係兵に渡されていたとき、一人の隊員の袋を取って兵が首をかしげた。

「「おかしいぞ。一寸少ないな。」

そして、目方を計ると約一キロ不足と出たのである。その上、隊員のシートにその分が包み込まれてあったのが発見された。さあ、大変なことになった。私の目の前で隊員の不正が露顕してしまったのだ。私は咄嗟に木刀を握った。

「貴様! 何ということだ! 日頃の中隊長の言葉を何と聞いていた! 貴様のような奴は叩き殺してやる!」

私は、大袈裟に、木刀を振り上げそしてそれを振り下ろした。しかし、かの弁慶が安宅の関で義経を打ったごとく、急所を外して格好だけ大袈裟に打擲したのだった。驚いた陸兵は両手を広げて私を止めにかかった。

「中隊長! よかです! これは自分一人で納めておきます。上官には言いませんから、どうかこらえてつかっさい。中隊長の気持ちはよう分かりますけん。」

私は、ようやく思い止まった気色を装って木刀を下げ、その隊員も平謝りに頭を下げて、その場は納まった。以後、彼も良く働き、勤務成績優秀な隊員となってくれたが、ブイン本隊へ帰隊後、度重なるマラリアの発病で帰らぬ人となったのは哀れなことであった。

担送隊苦戦 吾も荷を担う

その頃の前線の戦況は、我々支援のための担送隊には判断の及ばないことであったが、第一七軍の「タ号作戦」の主目的は、タロキナの敵を攻撃して大打撃を与え、これを駆逐するということにあったから、我々の担送行動もそれを助ける重要な任務ではあった。陸海協力の主旨もそこに眼目があった訳だが、海軍は、我々軍属の設営隊をこの作戦の唯一の参加部隊に充て、担送隊編成となった訳である。我が第四中隊は、その先頭部隊としてここマコトワに進駐した訳だが、このような任務の重大性もさることながら、決戦態勢下のその配置に照らしても、容易ならざるものがあり、展望は決して明るいものではなかった。隊員の体力は低下し、気力も限界に近いような厳しい現実を前に、これ程前線に近い作戦行動を経験したことのない私としても、何とか状況を改善できないか、士気高揚を図ることができないか、そんなことに思い悩む日々が続いた。

私は三日に一度は担送の指揮に出動した。中隊副官役の平野技生、各小隊長は私の身体を気遣って、

「中隊長! 無理せんで下さい。大事な指揮官に倒れられては困るんです。我々に任せて下さい。」

と言ってくれていたが、それを振り切るように出ていたのだ。

ある日、マワレカ街道の目的地間近で、敵の爆撃で遮蔽物もまばらとなった悪路の上、我が隊員は汗を流しながら、裸足で半裸の骨の見える身体に必死に荷を負って進んでいたが、隊員が一人道の脇に倒れているのを見つけた。

「どうした! 熱発か。これはひどい。お前は休んでおれ。荷を渡せ。歩けるようになったら、本隊に戻るんだぞ。」

私が荷を取ろうとすると、彼は痩せた腕で荷を握ったまま離すまいとする。

「中隊長。大丈夫です。熱はすぐ下がります。中隊長に荷を持ってもらうわけには参りません。」

しかし、無理にその荷を取って私は歩きだした。約二〇キロはある荷だった。私も当時四二、三キロの身体で、楽なことではなかったが、この荷を毎日敵の爆撃の隙を縫って必死に運ぶ隊員の身を思うと、苦労をかける申し訳なさで、気力を奮い起こすように目的の倉庫へと急いだのだった。

発熱の 部下の荷を吾はとらんとす

彼は渡さじと細き手を振る

その頃この地区に敵側の宣伝ビラが数回投下されて、私もニ度ばかりそれを見た。上質紙に印刷された平易な日本語での文章は、我々にとって読みやすく親しみさえ感じられるものであったが、「太平洋週報第何号」と称するそのビラの内容は

「日本兵の皆さん今日は、お元気ですか。日本ではそろそろ花の季節となります。だが、戦争はつらいですね。この間もアドミラルティ諸島で激戦がありました。勇敢な日本軍の飛行士は我が米軍機に攻撃をかけたのでしたが、次々と撃ち落とされて、尊い護国の花と散ったのでした。この様な戦争は早く止めて、日本に帰りませう。お国では貴方達の妻子、親、兄弟がそれを待っているのです。」とあり、また次の号には

「日本内地の情報を一寸紹介しませう。先日銀座の歌舞伎座での光景ですが、かの有名な陸軍の○○将軍が、美しい日本髪の美妓を数人連れて観劇に来ていました。貴方達にこの苦しい戦をさせながら、彼らは毎日酒と女にうつつを抜かしているのです。早く戦争を止めて、日本は天皇陛下と共に良い国に生まれ変わらねばなりません。勇敢な貴方達こそが日本再建の本当の担い手であることを考えて早く戦争を止めませう。タロキナはすぐそこです。早く来て下さい。我々は貴方達のお出でを御馳走を作ってお待ちしています。」

とあった。だが、現実の米軍はそんな生易しい相手ではなかった。連日の猛攻撃に加え、我が方の一兵一卒も逃がさじとて低空から機銃掃射を浴びせてくる苛烈な敵だったのだ。

マワレカ海岸暗夜の激戦

ある日の夜八時頃のことだった。急報によって、我が隊は、マワレカ海岸に到着予定の陸軍船舶団の輸送大発艇による揚陸作戦のため、海岸に集結した。陸軍大発艇は武器、弾薬、兵糧を満載し、挺身を深く沈めて、既に接岸していた。だが、ここは敵に秘匿した揚陸場であるから、桟橋等の施設は一切なく、自然のままの砂浜となっていた。暗夜の中ではあるが、白砂の浜は静かな波音を立て、浜風が潮の香を運んでいた。平和なときならば、情緒溢れるばかりであり、啄木の歌の一節でも口ずさみたいところなのに、現実は正に死と隣り合わせなのである。陸には我が隊のほか数隊の担送隊が息を殺して待機していた。艇上の陸軍将校と兵隊達は接岸直後の不安定から態勢を守るべく懸命に働いていた。陸軍の戦闘員も後方に待機しているらしい様子もあった。私は、艇のもやい綱を取るべく胸まで海に入って綱を握っていた。隊員は私の号令を待って砂浜に低い姿勢で待機していた。

その時である。敵の魚雷艇が二隻、この海岸に迫って来たのである。勿論我が方はこの秘匿作戦を守るべく発砲はしない。だが敵は我が軍の行動を察知したらしい。敵の機銃が発射され、そして、それは次第に熾烈となって、その弾道を示す曳光が赤、青、黄と我が方に向かって集中してきた。初めて見るその光景は、それ自体は美しい、ドラマチックな光景といえた。まるで能舞台の蜘蛛の糸の役者から投げ出される光る糸の束のようである。だが、現実はそれは恐ろしい死の花なのだ。この糸にこの身が触れれば、忽ちあの世への旅立ちとなる訳である。それが次第に我が方に迫ってくるのだ。既に、水際で跳ね返った曳光弾が、私達の頭上を越えて後方の闇に消えていくという切迫した戦況となってきた。

他の設営隊から悲鳴、どよめきが聞こえて来、そして、算を乱して森の方に走っていくのが見えた。我が隊員の話では、それは「朝鮮工」だったとのことだが、我が隊の工員は、さすが第四中隊、微動だにすることはなかった。

「中隊長の命あるまでは、君達は動いてはいけないぞ。」

との私の命令に、皆私の顔を必死で見詰めていた。

着弾がいよいよ艇に近付くようになったとき、

「海軍さん! これは無理ですばい。作戦中止! 全員退避!」

と陸軍の方で命が下った。

「本日の作戦中止! 全員退避せよ! 本隊に帰れ!」

と私は命じ、戦闘は陸軍に任せて、我が隊は帰隊したのだった。

その後のことは、海岸指揮官において、「最早、隠忍の時は失われた。この敵を撃退せん。」と決意され、当夜揚陸の速射砲を敵魚雷艇に向かって発射し、その初弾が敵艇に命中、これを撃沈し、他の艇を退却せしめて、当夜の海岸戦は終わったと聞く。だが、これによって、マワレカの秘匿作戦は返上され、以後マワレカ海岸は「銀座」どころではない、お祭り騒ぎと変わって、我が軍の作戦上も大転換を迫られる事態となったわけである。

最前線への担送路

その数日後、私は、司令部からの伝令により、マワレカの兵站参謀の前に立った。参謀の略章を着けた、不精髭の暗い顔の少佐が、悲痛な面持ちで私の前に座っていた。そして、彼は私に、我が隊を前進させ、担送路を変更して、マワレカよりジャバ河倉庫への区間とする旨告げたのだが、その直後彼の顔は忽ち涙に崩れてきた。

「まことに済まん! 君だけに苦労をかけて、陸軍としても、申し訳ないと思っているのだが、何とも致し方がないのだ。他にこの任務に就くことのできる隊はいない。海軍の君にばかり荷をかけてしまい・・・。」

そして、彼はボロボロと涙を流すのだった。

「そんなこと、おっしゃらないでください。私は、何も苦労と思っておりません。当たり前に任務を果たしているだけです。前線で我々よりも苦しい戦をしている陸軍さんのことを思えば、これしきのことで音を上げる訳にはいきません。お気遣いなく、任せてください。」

そう言って、私は直ぐに帰隊を急いだのだった。

そして、中隊長付きと各小隊長を集めて、新たな作戦を伝え、これが遂行のための協議に入った。第一陣の出発を明後日とし、中隊長が作戦指揮をとる。出発は夕刻とし、海岸戦の波打ち際を歩いて前進する。途中二つの河を渡渉し、明ける前に目的地に着いて、夕方には出発し、翌朝当地に帰隊して、任務を終了するということになった。

そして、当日となった。私は少しばかり体調が悪かった。だが、ここで降りる訳には行かない。マワレカの先は、敵地に近いだけ危険は増す訳で初回の行動は前途不明、何があるか分からない。私が行って、決して間違いなきよう、どのような事態にも対処せねばならない、そう考えた。

「よし、行くぞ。やってできないことはない。」

いつもの口癖をつぶやいて私は自分を励ました。

海岸を歩くのに乾いた砂浜は足をとられ、到底長途の行動は不可能である。だが、波が寄せては返す濡れた砂浜は固く締まって、歩くのには実に都合がよく、舗装道路より楽なことは私がソロモンで学んだ現地学問であった。私の体調のこともあるし、時間は十分計算済みなのでゆっくりと行進した。隊員も、新作戦の前進であることを考えるのか、黙々と私に続いて歩いた。やがて幅一〇メートルばかりの川岸に出ていた。私が先に川に入って行ったが、思ったより深い川で、衣服を胸まで捲り上げ静かに進んだ。きっとここは鰐の住む川だろうが、鰐に食われてはたまらないので、用心しながら渡り終わった。水も大分冷たかった。二時間ばかり歩いて次の川に差しかかったときは、体調はますます不調となり、便意を感じて、道を外れ用便するが、何とも良くない。血便が出るだけなのだ。

「何の、これしき、参ってたまるか」と自分に鞭打ってみるのだが、他方では「これは駄目かも知れない。我ながら無茶が過ぎたか」と思ったりもしていた。

次の大きい川に差しかかった。今度は前の川と違い、どうしても渡渉地点が見当たらない。やむを得ず河口を渡ることにした。そして、河口の、海水と川の水との接点と考えられる大半円の地形の所を渡るべく進んでみた。そこは、まことに浅くて、水は、浅瀬を渡るごとく膝の上くらいどまりであり、それ以上深いところはなかった。勿論遠回りではあるが、荷を持つ隊員にとってこれこそ天の恵みとも思われ、やがて全員の渡渉を完了した。

そして、さらに砂浜を歩きながら私はいよいよ歩行困難となってしまった。

「これはいかん。この後は三キロ位で倉庫の筈だ。私はここで休んで体力の回復を待とう。」

と決意したところで、坂田小隊長が心配して駆け寄ってくれた。

「中隊長、どうしました。大丈夫ですか。私も一緒に残りましょう。」

と言うのである。

「いや、大丈夫だ。自分の身体は自分で分かる。一寸休めば必ず回復する。これは大事な任務だ。君が私に

代わって指揮をとってくれ。明日夕方、私はここで待っている。君達は未明までに倉庫に着き、明日夕に陽が落ちたら出発して、ここで俺と合流してくれ。頼むぞ。」

と答えて、心配する彼と全隊員とを前進させた。

彼らを送ってから、私は暫く考えあぐねていた。この誰一人いない海岸でどうすればよいのだろう。薬がある訳でなし、この弱った自力以外頼れるものがないとは何たる無策、遂に神にも見離されるのか、と思ううちにも時間は経っていくのだった。

だが、全くの深夜のしじまの中に、私は何か物の気配を感じて身構え、間もなく、それが、近くに人のいる気配であると察した。夜目に凝視すると、海岸から奥の林の方に向かって道のあることにも気付いた。私はその道を通って奥へ奥へと歩き、二〇〇メートルばかり行って、陸軍の見張り所のような楼を見上げていた。そして、兵隊らしい姿を見つけて声をかけた。

「今晩は、まことに済みませんが、陸軍の方ですか。私は海軍担送隊の者で、一寸身体を壊して落伍したのですが、休ませて頂けませんか。」

「それはお困りでしょう。さあ、どうぞ入ってください。濡れておられるから、先ず、その服を脱いで、これにくるまって下さい。」

と言って、よく乾いた温かそうな毛布を貸してくれた。

「私達は通信隊の見張り員ですが、たいした任務はないんですよ。気兼ねは要りません。まもなく朝ですから、朝飯にお粥を炊きましょう。先ず、ゆっくり寝てください。」

ああ、有難い。これはまるで地獄に仏。やはり救って下さる神様はおられた、と見えない神に感謝するばかりだった。濡れた服を脱いで、温かい毛布にくるまり、いつの間にか眠りに就いて、気が付いてみると、もう朝であった。

太陽が燦々とこの高楼を照らしていた。そして、親切な陸軍の兵隊は、

「海軍さん、お粥が出来ましたよ。梅干しもありますから、お替わりをどうぞ。」

と、まるで旅館の客をもてなすようにしてくれる。何とそのお粥の美味なこと。内地そのままの梅干しも、夢ではないかといぶかりつつ、母が作ってくれた朝食のような気がして、涙が出そうにになる私であった。そして、体調はいかにと気付いてみれば、これは不思議、しゃんとして、昨日のことは嘘のようではないか。全快状態になっていたのである。

その日一日陸軍の人達と話し合って、前線の苦戦の様相と、三月中旬の総攻撃に一七軍の命運をかけているとの話等も聞くとき、我が隊の任務の重要性を改めて覚えさせられた。

そして、その日の夕方、私は親切にもてなして下さった陸軍の兵隊に深謝して海岸に立ち、我が隊を待ったのである。

「おお、中隊長! 大丈夫だったですか。」

坂田小隊長が真っ先に私に駆け寄って来た。

「大丈夫だ。有難いことに陸軍の兵隊に助けられた。全快だ。ところで、ジャバ倉庫はだった。」

と私が言うと、

「はい。大丈夫でした。陸さん喜んでましたよ。『また海軍さんの世話になります』と大歓迎だったです。」

と言うことだった。

その後ジャバ作戦は半月程続いた。連日のように敵舟艇部隊と私が大発艇の海戦があって、ある日、隊員が、

「中隊長、これを上げます。」

と星条旗を一枚私に差し出した。前夜の戦闘後、海岸にこれがあったのだという。敵の軍艦旗か、隊旗のようだった。また、海岸には敵の死体が数体あり、それが皆仮包帯がしてあったとのことで、この戦争に対する敵の「ゆとり」を感じ取ったのだった。

たまたま、私が指揮に出勤したときのこと、帰路の途中、二、三本の小さな椰子林のある所を通っていたら、隊員が、一斉に椰子林の地面に散った。椰子の実探しである。もう何百人もの陸軍通過部隊の探索で、そんなものがある筈がないのだが、万に一つの幸運をと、探さずにはおれない心境らしい。椰子のコプラ等望めなくても、せめて椰子林檎をと探すのだ。それは椰子の実が地に落ちて日数が経ち、根を出し、芽が出て、その芽が二尺位、葉数にして二枚位の時の椰子の実のことである。殻を割ると、中はクリーム色をしていて林檎のよう海綿のようにふかふかしており、まことに美味しいのだ。だが、その頃はもう滅多にそれも見付からない。それでも、たまにこれらに出逢うことあるから、隊員の目は夜中の梟のように光るのだった。

「おおい、大分時間が経ったぞ。早くしないと途中で夜が明け、敵さんのお見舞がうるさいだろう。ここは諦めが肝心だ。また、いつかよいときもある。帰るとしよう。」

せかせる私も、他に彼らを喜ばせる術を持たぬ身で、声に力がこもらないのだった。

ナボイ前進の難行

やがて、我が中隊に前進命令が発せられた。それはこの担送ルート最前線区のナボイ基地への進出である。

兵站参謀は我が中隊にに対する激励の意を込めて清酒一升、ドロップ二缶を配給してくれた。

「こんなことは今までになかったことだ。本当に珍しいことだよ。」

と兵站倉庫の兵隊が私に言っていた。物不足が逼迫するときに清酒が貰えるなんてと思うと、私は陸軍がいかに我々の働きを重要視し、また、それに感謝を込めているかが分かり、ますますこの先の任務の危険度、重大性が窺えて、身の引き締まる気持ちであった。

このドロップを全員に配り、飯盒の皿に酌んだ清酒で乾杯した後、私は軍刀を抜いて号令をかけた。

「今から本中隊はナボイに向かって前進する。皆頼むぞ! 前進!」

我が中隊百数十余名は、隊伍堂々マワレカ基地を後にして、一路ナボイに向かい夕景の海岸に沿って前進を開始したのだった。だが、初めての道は地図もなく、正に手探りの状態でいつの間にか山中に入っていた。暗いジャングルの中に陸軍の造った道があり、やがて大きな湖に出ていた。そこには陸軍の舟艇部隊が配置されていて、ゴム舟を使って行軍部隊の渡船係を務めていた。

「ああ、海軍さんの担送隊ですか。ご苦労様です。ここは月明かりを避け、暗夜に渡ります。もう少しで月が隠れますから、すぐに渡れます。」

と言ってゴム舟を岸に着けた。ゴム舟には八人乗ることができた。

「モーターを付けると水の中の夜光虫が光って敵機に発見されるため、こうやって綱を手繰って進むのです。それでも敵機が来たら止めます。」とのことだった。

この綱は緑色の藤づるでできていた。この辺のジャングルには我々にとって最も怖い植物として鬼藤というのがあって、そのつるの葉には恐ろしい鋭い棘が逆立って並び、人間の肌に当たれば、鋸に挽かれたように負傷するという代物であった。そして、この綱は、外見から多分、この鬼藤のつるを採って繋いだものと思われたから、その恐ろしさを知る者としては、それこそ鬼気迫る感があった。

いよいよ最前線に来たのだなと私が実感したそのとき、爆音と共に敵機が低空で偵察にやってきた。

「止まれ!」

兵隊の号令で皆は手繰るのを止めた。固唾を飲むうち、敵は我らを発見できずに遠ざかって行った。

「よおし! 発進!」

の号令で前進再開である。約十分位で私らの舟は対岸に着いたが、この調子だと二十分で八人しか渡れない計算になる。私は、全員が渡りきるまでの時間と夜明けの時間との前後を考え、それがぎりぎりのそれこそ綱渡りに思われて、焦心しきりであったが、その後は幸いに敵の偵察もなく、無事夜明け前に全員渡り終わることができたから、陸兵に礼を言い、さらに前進を続けた。

夜明けの山中を二時間ばかり進むと、今度はとても渡渉は不可能なクリーク地帯に出た。隊員に小休止をさせる間、私は状況偵察に出て、この地帯の行軍は船舶工兵隊の援助によって可能となることを知った。船舶隊との交渉により、エンジン付きの簡易舟に二〇人位乗ってクリークを走ることとなった。隊員を分乗させ、私が先頭で出発した。

水椰子が生い茂る細いクリークで水路も判然としないので、不案内の者では方向も定めきれない難路である。だが、陸軍の舟艇隊は実に見事に乗りこなして猛スピードで進んで行く。

「それ! 頭を下げぇ! 気を付けろ、首が飛ぶぞ!」

と威勢よく大声を発しながらの進行である。私も必死で頭を下げ、前方を睨みながら矢のように進む舟にへばりついていた。

このクリーク地帯も陸軍の力で無事に渡り終わり、大きく眼前が開けたと思ったら、今度は大河の河口に出た。既に夕方になって視界は薄靄に包まれていた。

「ここはちょっと危険な所だが、これ以外はないので強行する。」

との陸兵の言うままに、舟は間隔を置いて静かに進んだ。しばらく進むと砲声が聞こえてきた。それははじめ前方遠くからの様だった。やがて次に頭上高くスルスルという音がしたかと思った直後、後方で着弾の音が続いた。それは、初めの音が発射音で、次は我々の頭上を通る通過音、最後は日本軍陣地への着弾音と察せられた。だから、これは我々が発見された訳でないので、少し安心し、河口を渡り終わると、直後から海岸近い道を徒歩で進んだ。

翌日の午前中に我が隊は目的地ナボイの海岸に着いた。そこは海岸の砂浜の草原地帯で、小さな立木もあり、日当たりの良い明るい浜辺だった。隊員は、

「中隊長、ここは良いところですよ。ここで大休止にしてください。日に当たって昼寝とゆきたいです。」

と言って、腰を下ろし始めた。私は

「それでは、皆はここで休んで、飯でも食っていてくれ。中隊長は司令部に連絡を取ってくる。」

と告げて、当番一名と共に、ジャングルの中の道を奥の方へと進んだ。その道は、ブインの中のように幅の広い、暫くお目にかからなかった道らしい道であった。

少し探し回った後兵站指令部に出頭し、我が隊の到着報告をして、指示を仰いだ。

「君の隊は今どこにいる?」

との問に私が

「今、海岸の草原で休憩しています。」

と答えると、

「ああ! それは危ない! すぐに退いてジャングルに入れ。そして、こことの中間位に宿営するように。」

私は急いで海岸に戻り、

「ここは危ないそうだ。すぐに奥に入る。急いで出発!」

「ここは良いところですよ。今まで、こんな良いところで休んだことはありません。もう少しここで休ませてください。」

「駄目だ。お前達、命が惜しくないのか。ここで危ないと言えば、死ぬことだ。中隊長の頼みだから、すぐに、さがれ。」

こうして、隊員を出発させ、参謀の指示通りの位置で宿営地の設営にかかった。

翌日の早朝、この海岸地帯に敵の猛攻撃があり、一帯は絨毯爆撃によって一木一草残さない状態になったと聞く。私が中隊が前夜あの地にとどまっていたならば総員戦死の悲運に遭ったであろうから、またしても我々は危ないところを助かったのだった。

この地の設営は、三度目になっていたから、隊員らも十分慣れてきており、私からの特別の指示は不要だった。私が特に注意したことといえば、

「我々は敵陣を数キロに真向かう最前線に来たのだ。手の砲弾の飛来も十分考えなければならない。各戸は適当な防弾策を考え、大木の根本や、穴等を利用するように。」

ということだった。私の中隊長宿舎には防空壕は設けなかった。そのときこそ中隊長は機敏に動かねばならないと考えたからである。

そして、私は心中、この地こそ我が隊の最後の基地となるだろろうと予感した。まもなく陸軍の総攻撃が始まり、勝負はそれで決するであろう。我が軍の最後となるかも知れない。敵の陣容の強大さと我が軍の困難な態勢を思えば、大勝は望むべくもない気がした。私の隊も、敵陣に突撃するくらいの覚悟はしていた方がよい。私は、おくびにも出せぬことだが、心中深く決するところがあった。

決戦迫る暗夜の砲弾担送

ナボイ基地の宿舎設営完了後、直ちに兵站部から担送区間についての指令があった。我が隊の担送区間は、当地より約五キロ後方の河岸倉庫より当地を経て前方の前線指令部近くの兵站倉庫まで、片道約八キロの区間とされた。そして、当日中に当地より河岸倉庫までの道路の画定作業をせよとのことであった。担送隊の通行を可能とするために人跡未踏のジャングルを伐採して道を付けろというのだ。それは言うに易く行うに困難な作業であったが、隊員の奮闘で夕方までに道が完成した。

まだ疲労の残るその日の夜八時頃に、突然指令部より急命が出た。

「第四中隊は直ちに出動し、河岸倉庫より一五榴砲弾を搬送せよ。」

とのことであった。聞けば、

「その砲弾は数日後に迫るタロキナ総攻撃用のものであるが、今日の敵機の偵察で、倉庫が察知された模様である。今夜中に搬出しないと大変なことになる。ぜひ今夜中にやってくれ。」との厳命であった。

私は、隊員八〇名、小隊長二名と共に即刻出発した。暗夜の行動には慣れているとはいえ、この夜の行動は実に緊迫した気持ちであった。ジャングル内の行進は、先頭に夜光茸を持った小隊長を立て、各自綱で繋がって、前の者に従って一列に進む。隊の中間の位置に私が入る。後方にまた小隊長が夜光茸を持って続くという態勢だ。道とは言っても、ほんの仮道で、けもの道にも劣るものであったから、一足毎に足探りでの前進となる。一時間に一キロも進めないことに私は次第に焦りを感じた。だが、もし道に外れたら一晩かかっても目的地には着けない。確実に道を辿ることが必要だ。そして、敵の攻撃によりこの弾薬がもし無に帰すれば、一七軍全軍が、幾多の戦死者を出しながら血と汗にまみれて準備したこの作戦は、遂に敗戦と死の道へ向かうことになる。それでは何とも申し訳なく、今はこれが我が隊の絶対の使命と受け止め、緊迫の極みという境地の私であった。

そして、やはり現実はまことに苛烈なものとなった。突然、我々は閃光に晒されたのだ。敵の重砲の発射光だった。直後、前方五〇メートルばかりに猛烈な爆裂音が耳も破れんばかりに続いた。

「伏せろ! 動くな!」

私の号令に全員その場で地に這った。砲撃はその後二度続いた。そして、辺りは静かとなった。私は、さらに、

「立て! 全員急ぎ一〇〇メートル前進して、その場に止まれ! 急げ!」

と号令し、全員が急ぎ前進した。数分して全員が前進場所に低い姿勢で並んだとき、敵の砲撃が再開され、先程の停止の地点は集中砲撃を浴びた。

「我が隊は前進する! 急ぎ倉庫に向かう! 前進!」

こうして、夜明け直前に倉庫について、件の砲弾を受領することとなったのだが、それは、私の予想とかけ離れ、一五榴砲弾は、ただの一九発、薬包同数だと言うのである。私は、少なくとも、その倍以上を予想していた。漏れ聞けば、タロキナの敵飛行場を見下ろす高地に我が野重連隊は砲四門の据付を完了して総攻撃の命を待ち受けているとのことだったが、その四門に対して、砲弾一九発とは、何とも少な過ぎるではないか。

しかし、ともかく今はこの一九発を無事に搬送するのが我が隊の任務である。一五榴砲弾は一個二五キログラム位あり、私は隊員に交互に担がせて帰路を急いだ。夜明け後の道は前方まで見通せるほどで、速度を早めることができ、前線倉庫に無事到着したのは午前九時前であった。この砲弾運びは、一七軍の総攻撃を陸軍記念日の三月一〇日に予定していたと記憶するので、多分三月五日か、六日のことであったと思う。

敵の集中攻撃を回避できた幸運にまたも感謝した私であったが、私は、工業学校での軍事教練以外は軍隊教育を受けたこともなく、中支事変での上海設営隊の三年間も、戦闘行動の経験はなかったから、砲兵の戦法などに関しては全くの無知であった。だから、この時の幸運は、自分の考えによるものではなく、全くの運に助けられたものなのである。幾たびも助けられ、自分の考えの及ばぬ形で助けられて、私はつくづく「人事を尽くして天命を待つ」とはこのことなのだと感じたのだった。

最前線の担送隊

しばらくして我が第四中隊のナボイ基地作戦は開始されたのである。隊員の士気ますます旺盛にして意気軒昂ではあるが、出発以来二か月に及ばんとしていたこの頃になると、彼らの体力は低下の一途を辿っていた。四小隊長の中で鈴木長寿君は、短小の体躯だが、まことに豪胆者で、真っ黒に生えた顎髭は加藤清正そっくり、髭の小隊長として勇名を馳せていた。担送路の先頭に立って指揮する様はこれぞ勇将と思われ、我が中隊の誉れと誰にも自慢できる者だった。その鈴木小隊長もこの地の担送には今まで見たことのない激烈な敵の攻撃に押し潰されていったのである。そして、彼はすっかり爆撃恐怖症になっていた。爆音を聞くと顔面を真っ赤にして震え出し、地にうずくまるのである。傍目にはおかしいようだが、彼には何とも致し方ない症状なのだ。私としてもあの勇者をここまで参らせる戦場の苛酷さを思って、今更ながら最前線の厳しさを身に沁みて思うのであった。

そんな中、ある日、中隊付きの平野技生が私に向かってこう発言した。

「中隊長! 我々は非戦闘員です。こんな危険なところはいなくとも良いのです。指令部に具申してすぐにブインに帰りましょう。」

これには私も驚いた。この時ばかりは私も思わず大声で怒鳴ってしまった。

「馬鹿者! 何を言うか! とんでもない奴だ。我々は立派な戦闘員なのだ。敵襲があれば、たとえ鶴嘴、スコップ、のこを持ってでもこれに対抗し、敵を撃滅する。貴様のような奴は中隊長は必要としないから、すぐに本隊を離れて出て行け。この大馬鹿者!」

私の怒声に彼は吃驚して、再考し、私に許しを乞うた。

「申し訳ありません。自分が間違っていました。隊員の弱ってきたのを見て、つい、変な考えを起こしました。中隊長の言うとおりです。すみませんでした。今度こそ腹が決まりましたので、何でもできます。中隊長! 私を思い切り使ってください。」

勿論、内地からずっと私を補佐してくれた彼が憎い訳はない。分かってくれれば、私のかわいい部下に変わりないのだ。

「そうか、頑張ってくれ。必ず任務を果たして、帰隊するのだ。その日まで共に頑張ろう。」

前線の戦況は、次第に不利な様相を呈してきていた。指令部の近くに野戦病院が設置されていたのだが、床もない病舎の地面に丸太を並べ、その上に半裸の状態で横たわる負傷兵、病兵らは、医薬も欠乏して、施すすべもなく、死を待つばかりなのである。病舎の周辺の草木は、食料とするため病兵に引きちぎられて赤裸であり、敵機からも丸見えのようであった。そして、良転した患者には「前線へ行けば糧食は豊富だ。急いで本隊に復帰せよ。」と言って、三日の行程には二日の食糧きり支給せず退院させるらしい。強健な者の三日の行程を、病気上がり兵隊が二日で行ける筈がない。 そして、彼らが本隊に向かわず敗残兵となるのだ。そのような兵隊が我らの担送路にも時々姿を見せるのである。

銃を持たず、飯盒一つを下げて、雨合羽一枚の裸足の兵が、よろよろ歩いて来る。

「海軍さん。何か食う物なかですか。昨日から何も食っとらんとです。頼みます。恵んで下さい。」

それは何とも哀れな姿で、これが勇名轟くあの第六師団の兵隊なのだろうか、帝国陸軍の軍人なのだろうか、目を疑い、耳を疑いたくなるとともに、敗残の残酷さが切実に胸に迫ってくるのだった。

「我々食料が少ないところに、皆弱った身体で重い荷の担送だから、貴方に上げる食料は持ち合わせとらんのです。兵站倉庫に申し出てもらったらよいでしょう。」

心を鬼にして私が言うと、

「兵站倉庫に出す証明書は丈夫か兵達が持って行ってしもうて、私は持っておらんとですよ。銃も剣も皆食い物に換えてしもて、本隊に帰ったっちゃ、何の言い訳もなかですよ。ほんにもう、しょんなかですたい。」

何ということだ。これが日本軍の現実なのだ。この戦の前途の図りがたい暗さに私は呆然とするばかりであった。

私達の夜の宿舎で時々けたたましく大声が上がることがある。

「泥棒だ! それそっちだ! あっ、あっちに逃げたぞ!」

それ夜陰に乗じて隊員の枕元の飯盒を盗む敗残兵なのだ。何人かの隊員がこの被害を受けて、中隊長も黙ってはいられなかった。

「皆は注意して彼らに盗られないようにしろ。寝るときは枕にしている飯盒の弦を、両手でしっかり握って寝るのだ。」

などと言ってみたが、この敗残兵の哀れさは、心中の虫のようで、敵兵よりも恐ろしいと言える。私はできることなら彼らに食物を与えて助けてやりたい、自分の食を減らしてでも、と思い詰めたりしたが今の私の任務がそれを許さない。戦争の惨めさと残酷さに幾夜も眠れない日が続くのであった。

この夜中の騒動に対しては、私はあまり言葉を発しないことにしていた。それは兵站部よりの注意があったからだ。

「この辺には夜間敵の将校斥候が潜入しているらしい。だから隊員にも、任務等を察せられるような話は夜間にさせないように。」

との事だった。私からも厳しく申し渡してあるので隊員はすぐに静かに寝入るのであった。

まことに此処の夜は「百鬼夜行」が実感される最前線の夜なのであった。

我が隊の隊員の体力低下は私の気掛かりの一つだった。出発の時、医務隊より一名を配置してもらい、彼に隊の医務一切を任せていたが、彼は実に良く隊員のため尽くしてくれていた ( 彼は、最後まで我が隊の医務に当たってくれたのである )。しかし、風土には抗しきれず、隊員全員がマラリアの経病歴を有してしまっていた。皆週に一度は発熱して、申出があれば休業させていた。退院はすべて自発的にまた就業していたから、休業者は五%程で就業率は良好だったが、前途は明るいものではなかった。しかし、病状の芳しくない者もおり、此処からは二名を後送した。その手配は陸軍が親切に配慮してくれ、二名共無事帰着できている。

戦況は益々緊迫してきた。昭和一九年三月八日早朝をもって第一七軍のタロキナ総攻撃の幕が切って落とされた。

この日私も担送指揮に出勤していた。朝早くから砲爆撃の音が鳴り響き、物凄い戦場となった。味方陣地よりの砲声もあるようで、我々が敵砲弾の下を担送したあの弾が射ち出されたものと思うと、自分もこの戦を戦っていることの実感に身震いするのだった。

前夜深更に我が隊の道路を陸軍部隊が行軍するのを見たことが眼底から蘇ってきた。それは新品の青い軍服に揃えられた六師団の精鋭だった。この物資欠乏の時によくもこれができたものだ。さすがは六師団。決死の総攻撃に向かうその晴れ姿に心中大拍手したのだった。そして日本陸軍の力を眼前に見せ付けられたことに頼もしい力強さを感じたのだった。

任務完了地点の道路脇に連絡所があり電信兵が電話についていたが、

「だめだ! 何ともこの砲声では話ができない。何と言っているのかまるで分からない。駄目だ!」

と言って受話器を投げ捨てた。それは発信側の砲声と受信側の砲声が一緒に炸裂して会話不能にしているらしい。すると、その前に前線から来たらしい兵が駆け寄った。彼は片手を吹っ飛ばされて全身血達磨だった。

「只今、本中隊は隊長及び将校、全員戦死! 他は全員奮闘中! 右報告申し上げます。」

と言って倒れてしまった。実にこのタロキナ戦場に敵味方の死闘が繰り広げられているのである。私も我が中隊の対応策をと帰隊を急ぐのだった。この攻防戦は三日ばかり続いたようだった。我々の毎日の担送は時間が乱れがちとなり数量も不同の日が続いたが、隊員はこの困難な状況下でも益々士気旺盛に気迫のこもった行動を続けてくれた。

その頃、私が耳にした情報では、歩兵第四五連隊は一旦敵飛行場に突入してこれを確保したが、これは敵の策略であったらしく、敵は直後に強力な戦車軍を投入して、同連隊を包囲したうえ殲滅し、これによって我が軍の戦況は、参謀が抜刀して敵陣に斬り込んだとか、敵戦車に飛び乗って手榴弾で搭乗兵を全滅させた話などの武勇談も聞こえてはいたものの、全体として益々不利となったようだった。

大隅副長の陣中見舞い

総攻撃の後も戦闘はいつ収まるとも分からず、敵味方の攻防戦は続いていった。我が隊の任務もその終着点の見えない状況であった。その頃ブイン本部より大隅副隊長が本中隊の陣中慰問に来るという話が入ってきた。岡本隊長がプリアカ基地の慰問を果たさず、発病して担架で後退した代わりということらしい。到着の時間に合わせ私は一〇キロばかり後方の大河の南岸まで出迎えることにした。

副長は特務大尉で歴戦を重ねた叩き上げの軍人だった。私は、彼を迎えて渡河の陸軍舟艇に便乗したのだが、そのとき船べりから夕焼け残る薄暮の河口を眺め、夕凪の海一面が静かにさざ波を立てているこの美しい光景に、しばし此処が戦場であることを忘れるほどであった。だが、この静寂も長く楽しんでいてよい状況ではなかったことは勿論である。

やがて、敵陣より重砲の連続発射音が轟いたのである。次に頭上に「シュルシュル」と敵弾の通過音が聞かれた。途端に副長の顔色は真っ青に変わっていた。

「あっ! 危ない!」

と言って、彼はなんと上着を頭から被ったのだ。私は

「副長。あれまはまだ高いですよ。まだまだ、大丈夫です。」

と平気なものだった。そして、後方の弾着の音の後には続いてまた発射音が響き、今度の通過音はより神経に触る「ツルツル」に変わった。これは「シュルシュル」の時よりは近いことを意味する。副長はもう船底に小さくなり上着をすっぽり被って、震えている。

「あっ! 駄目だ! もう駄目だ!」

と弾の通る度に悲鳴を上げ、この世の最後のように喚くのだった。百戦錬磨の特務士官のこの体を見て、私は現在の自分の心境がいかに戦場馴れしてしまっているかを改めて思い知らされたのだった。

副長にはまことにお気の毒だったが、この砲撃は一〇分近く続いた。そして、やがて我が中隊の宿舎に案内できたのだった。

副長から清酒二本を頂戴したときは、私はこれを心から感謝し、言葉に出ない気持ちを込め深々と頭を下げた。さあ、隊員が喜んだ。これはマワレカ発進時以来の酒である。我が隊は盆と正月が一緒に来たような気分に包まれた。各自とっておきの御馳走を並べての戦場の酒宴に、懐かしい故郷の方言も交じって、歌も飛び出す騒ぎようだった。

私も当番にできるだけの御馳走を作らせて副長をもてなし、我が中隊の現況と戦況の大略を報告したり、夜遅くまで談笑したりしたのだった。

二、三日かけゆっくりのご滞在を、と副長に勧めたが、

「いや、そうゆっくりはできない。私にも予定がありまして。」

と副長は早々に出発することになった。私は河岸までお供して、陸軍の舟艇部隊に便乗依頼をし、お別れしたのだった。私は、陣中見舞いというのを初めて受けたものだが、副長のこの最前線への見舞いは、大変な決心の後に勇猛心を奮い立てて来られたものであろうと思え、岡本隊長には到底不可能な難事を副長はよく果たして下さったと、感激一入であった。

軍司令官の敬礼

ある日、私が、隊員を出発させた後、宿舎にいた午前中のことだった。私の中隊宿舎に陸軍の士官が一人駆け込んで来た。

「小池中隊長はおいでですか。」

「小池は私だが。」

「只今軍司令官閣下がお見えでございます。直ぐにお出になって下さい。」

これには私も驚いた。何事だろう? こともあろうに軍司令官閣下とは。

だが、私は別に悪いことをした覚えはないし、叱られることもない筈で、命令ならば兵站参謀から受ける訳だし、一体・・・?と、思うのだが、しかし、躊躇することはできない。支度をする時間もないのだ。普段の姿で急いで宿舎を出るほかなかった。私の姿はいつもの通り、防暑服に、防虫垂を付けた戦闘帽、地下足袋に革ゲートル、腰に短刀を吊り、三角巾の袋をバンドに通し、木刀を下げて表に出た。

宿舎前の道路に出て驚いた。そこにには中央に白い無精髭の小柄の将官が立ち、左右に参謀略章を付けた将校が八人ばかり並んで私を待っていたのだった。そして、直立不動の私に対して中央の将官が発言した。

「貴官が担送第四中隊長か。」

「はっ! 私が海軍担送第四中隊長海軍技手 小池 勉であります。」

と申告して敬礼した。そして、将官が、

「わしは軍司令官 百武春吉だが、この度は貴官並びに貴官の部下の奮闘によって軍がこれだけの作戦遂行ができ、軍司令官として、厚く礼を言う。有難う。」

と言って、私に向かって挙手の礼をされたのである。私はこれに対して直ぐ

「はぁっ!」

と同じ挙手の礼をしていた。

だが、将軍はいつまで経っても御手を下げられないのだ。私は困ってしまった。敬礼については、上下の別が厳重であり、下級の者が先に手を下ろすことは許されない。だが、この場合私は一寸違うような気がした。将軍は私に礼をされているのだ。私が答礼していることになる。私は咄嗟に「ままよ、どうなとなれ!」と意を決して先に手を下ろしたのだった。私は文官で、軍人ではないから、階級意識が足りないかも知れない。不遜であったかも知れないが、居並ぶ参謀の中にも口を出す人はいなかった。やがて、軍司令官が口を切られた。

「本官は本日後退するが、貴官にはなお数日の任務が残っている。ご苦労だがやってくれないか。」

私は、今度は気を付けて考えながら、はっきりと、

「はい! 我が中隊の全力をもって務めさせて頂きます。」

と申し上げた。

これでこの前代未聞の会見は終了した。さも親しげに私を見返りながら参謀達も軍司令官に従って私の前を去って行くのだった。よく見ると、一行は皆膝から下が水に濡れている。多分湿地を越えて下がって来られたのだろう。敗戦の将達の後ろ姿は決して勇ましいものではなかった。

私は今の光景を思い返しながら、夢かと思って頰を思い切りつねってみた。やはり確かに痛かった。軍司令官から礼を言われるなどと言うことは、私には全く予期できなかったし、思いもかけないことであった。多分軍司令官は今度の戦に命を懸けられていたに違いない。その作戦の難しさから、我々軍属による担送作戦にも心を砕いて下さっていたのであろう。そして我が隊の敵砲弾を潜っての行動に感動を覚えられたのではないだろうか。勿論全軍の生死を賭けての戦で幾多の部下を失ったことに心を痛めておられたであろう。閣下の心中を思うとき、私の苦労などは毛ほどのこともないと思い、閣下を父親とも思えてくる心境となっていた。

最後の担送作戦

そして、いよいよ最後の担送の日となった。その日、私は腰に軍刀を吊って出勤した。その頃敗残兵の中に偽憲兵が現れて物品を強奪するという噂があった。前線では正規の憲兵のほかに臨時憲兵があり、赤襟の兵隊でも憲兵の者がいたから、真偽の見分けは一寸難しいのだった。そんな者に大事な担送物品を奪われてはたまらない。私はそんな者が現れたら斬って捨てる覚悟で、軍刀を吊って出勤したのだった。道路の上には一五榴砲弾らしい物が所々に転がっていた。多分敵の不発弾だろう。敵の砲弾には不発弾が多い。敵の砲撃を見ていると、発射音は五発だが、着弾音は三つか、四つということが殆どであり、必ず不発弾があるといっていい。道に転がっている弾は敵の不発弾に違いないが、危険なので誰も手を付けぬまま放置されていた。

この最後の担送も無事終了して、我が第四中隊の担送任務は終了したのである。思えば、実に長い苦闘の毎日であった。プリアカ基地より始めて、マコトワ、ナボイと、いつも各担送隊の先陣を切り、よくも無事完了できたと思うとき、敵弾に倒れ、あるいは病気のため、後送した隊員らのことが頭をよぎり、胸中感無量であった。軍司令官の礼まで受けた我が中隊の隊員の活躍は実に見事なもので、私は一同に大きな賞状を呈したい気持ちであった。そして、ついに我々はブインへの帰還を許されたのだった。

決死の敵前撤退作戦

ところが、撤退の命は受けたものの、中隊が直ぐには発進できない事態となっていた。それは医務係の必死の手当ても甲斐なく、一人の若い隊員が死の淵に立っていたのだ。マラリアが悪化して、意識不明の重態だった。顔面は丸く腫れ上がって人別もつかないくらいだった。彼を担架に乗せて後退するとすれば、恐らく三名の犠牲を覚悟せねばなるまい。今はこの者を見送るまで発進を待つべきだ。この旨平野中隊付及び各小隊長に言い渡し、各自出発準備を完了して待機することを命じた。

彼を回復させたいことは勿論だが、それは到底叶うべくもない望みだった。早く死んでくれとも言えない実にやるせない心境であった。その夜は準備を完了したまま就寝となった。私は撤退作戦の困難を思い、対策を考えた。

全隊員中に重症患者が八名ばかりおり、軽傷で自力歩行可能な独歩患者が約二〇名いた。安全な撤退路はタロキナの山回りの道である。だが、これだと道程が大分延びてしまう。海岸回りは近いが、これこそ本当の敵前撤退である。海には敵船団が真っ黒に群をなして構えている。山か海か、私は大いに迷い、熟考した。そして、ついて結論を得た。隊を二分するのだ。独歩患者の一隊を山回りとし、他を重症患者を連れての海岸回りとする。そして、山回り隊の指揮を平野中隊付きに命じ、海回りは自分が指揮するということにした。これを平野技生に命じたところ彼は快諾した。あの事件以来彼の確固たる精神を私は見て取っていたのである。

翌朝六時霊分に重症患者は息を引き取った。穴を掘って彼を丁重葬った。数日後には敵の陣地となるであろう地に墓標を立て、可愛い部下を葬って去らねばならない悲しみを振り払って、私は軍刀を抜き一同に号令して、別れの敬礼を行った。

そして、いよいよ出発である。

「それでは、只今より本隊はブインに向け後退する。山回り隊は平野技生を長としてタロキナ山道を行け。私は他の隊員を連れ海岸回りの道を行く。モシゲタで二隊は合流し以後は一隊となってブインに向かう。モシゲタ合流は四日後とするが、合流までは先着隊はその地に待機すること。これはまことに困難な作戦であるが、我が第四中隊の一致協力精神を以てすれば必ずや遂行できる。それでは皆再会を期して元気で行こう。出発!」

こうして、我が中隊は約一か月を過ごした懐かしいナボイ基地を後にして撤退を開始したのである。

暗夜の銃声 撤退部隊を走らす

我々はまず海岸に出て、日中はジャングルの端を、上空からの敵機の偵察を避けつつ、南方へと進んで行った。海はすぐ近くなのだが、私は決して海を見ないように心掛け、それを最後まで実行した。海には敵艦隊が黒々と群れをなして停泊し、物々しい光景だと隊員が話していたから、私がそれを目にして怖じけ付くことによって、部隊の士気に影響し、不測の結果を招いてはならないと考えたのだ。私は前進するときはいつも先頭だったが、後退する今は最後尾で、落伍者のないよう、遅れそうな者を声援しながら殿の役を務めていた。ブインまで約二〇〇キロを行く道程は決して易しいものではない。あの陸軍の舟艇で渡った大河もある。今はその陸軍も到底頼みにならないだろう。すべて歩いて行かねばなるまい。そして重症の病人を抱えての行軍だ。四人ばかりは二人の者が両脇から手を添えて歩く状態だった。その他にもいつも一人が付き添って行く十組ばかりがあった。その日の夜、最初の河を渡ることになった。例によって河と海の境目の浅瀬を探ってゆっくり渡らねばならない。さんざん苦労させてここまで生き延びた隊員を一人でも失うことは耐えられないことだ。何としても全員を連れてブインに帰りたい。中隊長としての自らの責務の重大さに、ややもすれば自信が薄れがちになるのを、無理に自分を鼓舞して最後尾を行く私であった。

ようやく全員の渡渉を終わり、やれ一安心と思って、人員点呼の号令を掛けようとしたときのことであった。この場所は海岸の岩の上で、茂った大木の下になっており、そこから暗い海が見下ろせる位置にあった。そのとき下の海から「ブルーン」というエンジンの音が聞こえてきたのだ。敵の魚雷艇らしい。小さな灯が見えていた。その時私の脇に立っていた若い隊員がこの敵を見かけて拳銃を構えたのだ。

「敵さん。一発お見舞い申そうか。」

私が制止の声を掛ける前に「ピシャーン」と拳銃の音が、暗夜のしじまにこだました。

私が、私の所持する一丁の他、当隊唯一丁の拳銃をこの一七歳の元気者の鳶職隊員に

「お前は元気者だ。これをお前に持たせるから、もし敵襲があればこれで戦え。だが危険だから安全装置を忘れないように。」

と特に注意した筈だったのも、今は後の祭りだ。私は事の重大さに、彼を叱るよりも先ず敵に対する応戦態勢を考えた。

「全員、急ぎ前進し、約一〇〇メートル前方の左のジャングルに入れ! そこで待っていろ!」

私の号令で隊員は算を乱して浜辺を駆けて行くのだった。私は、暗闇の静寂を破ったあの銃声を敵が気が付かない筈はない。きっと機銃で応戦してくるに違いない。さもなければ、既に我が隊の情報をキャッチしていて、無防備の我が隊に他部隊を上陸させて、攻撃してくるかも知れない。そのような事態なれば我が隊は全滅の危機に立ち至る。と思い、この時ばかりは私は敵方を睨んで身構えたのだった。

だが、これは不思議。敵魚雷艇は何事もなかったように海岸を離れて遠ざかって行くではないか。私はほっと胸を撫で下ろし、まず一難は去ったと思った。だが、用心に越したことはない。急いで隊員の所に行って号令した。

「ここでの人員点呼は中止する。皆は急いで前進し、もう一つの河を渡れ! 病人を外さないよう注意せよ。急げ!」

私も彼らの後について行軍を始めながら考えた。これは多分敵は日本軍のタロキナ敗戦後のこととて、安心して夜遊びのつもりで魚雷艇を出して、艇内で酒食の宴で張っていたのではないか。一発の銃声くらいは手拍子の音で耳に入らなかったのだろう。戦場での敗者と勝者の立場など思って、我が方の失敗も思わぬことで救われたと神に感謝したのだった。

だが、その救いに私はさら大きな代償を求められることとなることを知る由もなかった。

次の河を渡り終わって人員点呼をして、それを思い知らされることとなった。一人足りないのだ。その隊員は歩行困難で二人の隊員が介助していた。だが、突然の事態にいつの間にか見失ってしまったらしい。だが私は一人でも不明のまま前進することはできないと決心した。

「誰か一名彼の捜索に行ってくれ。我々は次の河の手前で待っている。頼むぞ。」

私はこの捜索で もし発見できても多分生存は望めないと思った。不明者の病状と時間の経過を考えるとそう思わざるを得なかった。我々は翌日の夜まで待ったが捜索に出た者も帰って来なかった。

「これはまずいな。みすみす、また一名を失う羽目になったか。」

私は思い悩んで次の行動を考え、

「さらに一名捜索に行ってくれ。そして、先の捜索者を発見したら、それと共に二人で帰隊せよ。残念だが、初めの不明者は死亡を確認せざるを得ない。分かったな。」

捜索を申し出た者の中から元気そうな一人を選んで、私はそう頼んだのだった。

他の隊員中の病人を思うとき、貴重な時間を無駄にした私の失敗は許されない。自責の念が込み上げるのをこらえる私であった。そして、翌日の夜二人の捜索隊員は疲れ切って帰隊した。後の者が、マラリアの発熱で地上に倒れていた先の者を発見して、助け合いながら二人で帰ったとの報告であった。

私は隊員一同を集めて、残念ながら一名の隊員の死亡確認を告げた。そして全員で北方に向かって別れの黙祷を捧げたのだった。

しばらく行ったとき、道の脇に陸軍の兵士の死体が、数体折り重なって白骨化しているのを目にし、またその先少し行くと、まだ死んだばかりで蝿が真黒にたかっている骸があった。片手拝みにこれらの遺体を拝んで通り、数日後には敵兵の軍靴が通るであろうこの地に、同じ様に果てた部下のあの一人のことを思うと、私は慚愧の念に耐え難いものがあった。

その後あの砲撃の激しかった大河も渡り、かの湿地帯も無事渡渉した。ゴム舟のあの湖は、帰路の中では出逢わなかった。あの道は海から離れた山の中の道だったのだろう。

ナボイ出発から四日目に、我が隊は、あの「マワレカ銀座」の砲撃も今はない、静まり返ったマワレカに着いた。タロキナの戦勝で、敵はその目的を果たし、ここなどは敵を引きつける魅力のかけらも今はなくなったのかも知れない。そして、私は懐かしいマコトワ基地の我が隊跡に立った。そこは今、我々の後続の船山中隊の宿舎になっていた。そして、私は、同中隊の大石小隊長の、長身の偉体に話しかけた。

「おう! 大石君、頑張ってるな。ところで、船山中隊長はどうした。」

と聞くと、

「船山中隊長は先に帰りました。私は隊員を連れて明日出発の予定です。」

何と、隊員を置き放しにして、自分だけ先に後退するとは、呑気な中隊長もあるものだ。この分では多分、日々の作業も小隊長に任せて、自分は気楽に過ごしていたのではないだろうか。同じ岡本部隊でも、一部の中隊長は戦場の対応に不慣れなためか、私とは意識が違う人もあるようだった。私が少し張り切り過ぎなのかとも思われ、自分の馬鹿さ加減が笑えてもくるのだった。

モシゲタの合流とブイン帰着

私は平野別動隊との合流のためには、予定に一日遅れていることを思いながら、道を急いだ。そして、ナボイ発進より五日目にモシゲタに到着した。平野隊は私の隊より三時間ばかり遅れて到着した。彼の、全員無事到着の報を受け、私は我が隊の事件を手短に話して、彼の努力を大いに誉め上げた。

こうして、我が隊はようやく全員合流して、次の行軍に移るのだが、残念にも、その前に、この地でも私の連れてきた隊員の一名を葬る悲しい行事をしなければならなかった。そして、とにかく全隊合流して一隊となったことを、まずは良かったと心中に噛み締めつつ、出発したのである。ここからは山中の道を歩くので、日中行軍、夜休憩という、人間並みの生き方ができて、これが私を戦場の生活から次第に変えてくれる風があった。プリアカ、ホンゴライ、ミオ河等の渡渉にも、敵機の攻撃はなく、長い行軍に次第に疲労の度を増す隊員を激励しながら、我が隊はナカロ地区に入った。もう本隊は数キロの地点なのだ。思えば一月末に本隊を出てよりこのかた、四月末の現在まで、苦しい作戦の連続だった。だがよくも今日まで動くことができものだと、あの苦しかった日々が走馬燈のように思い出されて、人間の力の思ったより強靱なこと、しかし、生死の境はいかにも狭く、人間の力はその前で全く無力であること等取り留めのないことを思ったのだった。そしてナボイ出発より八日目、やがて我が隊は、隊伍堂々とはいかないが、約三〇〇メートルの伸びた隊形で本隊の営門を入って行ったのである。

私は総員の点呼を完了し、士官室の正面階段の前に立った岡本隊長に申告した。

「担送第四中隊只今帰着致しました。」

「ご苦労であった。君達の任務達成を隊長として感謝する。良くやってくれた。宿舎に入ってゆっくり休み給え。」

流石にこの気むずかしい隊長殿も、今日ばかりはまことにご機嫌の良い顔だと、私の記憶に強く残ったことであった。

主計長より農園開墾命令を受く

担送隊解散三日後の私に、主計長から、三太郎地区に本隊の農園を開墾せよとの命令が下された。「タ号作戦」の敗北によりブイン地区の陸海軍は既に持久態勢に入り、各隊では持久のための農園の開墾が急速に進められていた。当隊は、担送隊基地での任務が多忙であったために既にその機を逸した感があったが、持久食糧を確保するため火急の必要があったのである。そのうえ、制空権を完全に失ったブイン周辺での開墾は不可能との判断から、各隊とも遠隔の地にそれぞれ開墾位置を設定していたので、我が隊もブイン山北方の現部隊本部より遙かかなた、東北方約三〇キロとなるチキ の手前の三太郎峠に農園を開墾することとなり、このこと自体でこの開墾の容易でないことが予想された。

この開墾指揮官の人選も難題であったようだが、結局、その任は私に回ってきた。トノレイ初進駐の先発、バラレ派遣隊、後続部隊出迎えのためのラバウル往復、担送隊等々での実績を買われたのかとも思うが、私としては担送任務からの帰還後まだ席の温まる暇もなかったのに、またしても担うことになった重責に何か因縁めいたものを感じながら、すべては神の配剤と観念し腹を決めた。

直ちに開墾隊の編成にかかった。当隊での私の配置は、若年であった関係で第五中隊長ではあったが、釜利谷宿舎での我が中隊を軸に、設営隊においては中軸たる「建築中隊」を編成していたから、本隊随一の中隊だったわけであるが、数度の転進でそのままの編成を維持することは困難となっていた。やむなく、担送中隊の生き残りの者に加えて、本部の他中隊からも補充して、当時の我が部隊では最強といえる編成を完了したのだった。

総員四〇名、坂田、堀込の小隊長二名を幹部とし、中隊長当番一名を加えて出発することになった。輸送にはトラック二台を使用する許可を得た。当時我が隊には可動車両は三台しか残っていなかったが、不足の部品をかき集めて内二台を整備し、これに開墾隊員を二分して乗車させ、私は先導車に乗車して隊長その他隊員一同に見送られてブイン本隊を出発したのだった。

今や飛行機の姿も見当たらない我が海軍飛行場を脇に見て、車はやがて、ブイン地区を離れ、まだ見たこともなかった山中に入って行った。途中二つばかり橋のない川を渡渉した。この地区にはまだ敵の空襲も激しくなかったから、川を渡るにも隊員を乗車させたまま進むことができた。

だが、山地にかかると道は次第に悪化していった。道とは名ばかりで、泥濘が川の様になっていた。車輪がスリップして前進不能となる。やむなく隊員に丸太を切り出させて、全員で後押しし、ようやく前進させることができた。こんなことが何度も繰り返された。目的地はまだ遠い。早く着いて、陽のあるうちに宿舎の設営を終わりたい。私は時計を見ながら焦るばかりだった。そして目的地寸前のルルアイ河を見下ろす台地に立ったのだった。

どうやら河には橋があるようだったが、その橋を見て私は少し不安になった。我々の車をこのまま通すのは危険と察せられたので、私は隊員に下車を命じ、先に歩いて渡らせてから、一両ずつそろそろ渡らせた。二両の車を渡し終わったとき私はほっと胸を撫でたのだった。

これで難関突破して終点は近付いたのだが、その後も容易なことではなかった。またしてもどろんこの膝までぬかる悪路となった。私はまた隊員を励まして丸太を集めさせた。それを道一面に敷き並べては、その上を車を転がし、車を送り終わった丸太はさらに前方に並べ直す。何のことはない、それは正に人動キャタピラだった。この作業が十回位も続いたろうか。隊員も大分疲労したようだった。辺りはもう薄暗くなり始めた。ジャングルの中は日暮れも早いのだ。この隊員達の大奮闘により、遂に少し高台の平地に到着し、私はここで停止を命じたのだった。

道路の左側に入って見て、高台の平地は相当広いことを見て取った私は、この地を三太郎農園の開墾地と定めて、全員に今夜の宿舎の設営開始を命じた。担送隊で経験済みの我が隊に、それは容易なことだった。私は、大引きから根太までの骨材は長持ちする丸太を使い、床及び屋根材は速成工事として、茗荷の軸及び芭蕉の軸皮をもってするよう命じた。一時間で宿舎の完成を見ることができ、次に今夜の炊事にかかった。そして、夜中の蛙、野鶏と虫たちのコーラスの中で、敵機の失礼なご挨拶もない安らかな眠りに就くのだった。

第四章 飢餓地獄

三太郎農園開墾発進

翌日より私の三太郎農園の開墾作戦は始動した。まず地形調査から始めた。道も何もない原生林だったが、二、三平方キロはあると思われる台地は、乾燥地帯であった。右の方の谷には小川があって、清水が流れており、烹炊場ほうすいばには最適と思われた。私はまずこの川の近くを宿舎の位置と決めて、約六〇名部分の宿舎の設営に着手させた。それは半永久的構造とし、やがて後から入園する他中隊のためのものとした。次いで、昨夜作った当開墾隊の宿舎の床及び屋根を改修して半永久的とすることも合わせて命じた。私もこれらの作業に資するため、ニッパ椰子の探索に向かったのであるが、この一帯の北端に細い土人道を発見した。土人の住居がその道の奥に存在するであろうことが察知されたが、道に沿ってサゴ椰子数本を発見することができた。これこそが幹からは澱粉が採れ、葉はニッパ屋根の材料になる、この島では最高に有用な植物なのだった。工事は着々と進行した。隊員も大分この地に慣れて、夜は大蝙蝠(おおこうもり)やナマケモノ退治、日中は蜥蜴(とかげ)、蛙捕りと、天然動物蛋白の採取の方も実績を上げていた。そして、本来の農園開墾に着手する段取りとなったが、他中隊に良いところを残す考えから、我が中隊の農園は、北端の土人道に接した場所と定め、伐採に取り掛かったのだった。

三太郎開墾の苦心

三太郎農園と名前は付いても、それはジャングル台地であり、樹の隙間からほんの少し空をかいま見られる密林だった。毎日その日の作業の目標を立て、それを訓示することから始めても、なかなか目標は達しない日ばかりで、日増しに低下していく隊員の体力を思うとき、前途多難な作戦に取り掛かったことを私は悟りつつあった。

その頃我が部隊の悲運は既に決定付けられていたようなものだった。「タ号作戦」の担送は我が隊にとっては実に苛酷な役務であった。弱った隊員を逐次本隊よりの補充をもって補足し、全隊員をもって完遂したのだが、あの作戦で隊員の体力は消耗し切ってしまっていた。他の海軍各部隊は農園開墾を終わり、収穫の時期に入っていたのに、我が隊の稼働人員は三〇%にも満たない状態で、時期の遅れ等を見れば、自給不能の窮状に陥りつつあることは明らかだった。しかし、隊長はじめ、上官達はその実態把握を怠り、この先部隊を待ち受ける生存の危機を察知することさえできないようだった。

その頃の我が中隊の食糧と言えば、主食の米はまことに微々たるもので、一日分でも一掴みしかなく、これに野生の植物、薯の葉と茎等を加えて雑炊としただけであるから、これでは、空き腹を抱えて作業も進捗しないのが当然だった。それで、隊員はやむなく動物蛋白で体力を養うことに努めることとなり、これにはまことに涙ぐましい情熱を燃やした。作業中に土の中から蜥蜴でが飛び出す。それは一五センチメートルくらいの黒い奴で、これを見つけた隊員はスコップを投げ出して夢中で追跡する。その後から、二、三人の隊員も我がちに後を追う。そのうち先頭が奴を掴み捕り、走りながらその皮を指で引き剥ぐ。次の瞬間彼は蜥蜴を口中に放り込む。彼は走りながら、余り噛みもせずに飲み込むのだ。そして、後から来る仲間に両手を拡げて合図し、追跡劇は終わるのだ。これはまるでミミズを奪い合う鶏のような光景であるが、この時の彼らにとっては、決して笑えない真剣な闘争なのであっ。そのほか、昆虫、蛇、蛙、蝉(せみ)、トンボ、百足(むかで)、バッタ等何でも我々にとっては大事な食料だったのである。

調味料にも困窮し、何と言っても塩不足は困った。海岸から遠い地なので、塩の入手はブイン地帯まで行かねばならない。その他毎日一升瓶を下げた隊員を約二〇キロの往復に派遣しなければならなかった。一人一日の海水の配給は三〇CCくらいだった。隊員は野草を水煮して、口に入れるときにそれを海水に浸して食べるのである。利にさとい隊員が、土人部落かどこかから唐辛子の種を手に入れ、これを栽培しては、他の者に食料と交換でこれを売っていたが、これを買った者の中には過食して腹をこわし、あの世にバイパス敗退する者もあった。

ブイン本隊からは週便のように、七日くらいの間隔で伝令が来ていた。その伝令により、椰子の実の配給をするから、ブイン海岸に何日の夕受給員を送れとの連絡があり、当日から四名の受給員を送ることにした。これは数回続行されたが、ある日私はこの隊員から悲報を聞くことになる。それは帰って来た隊員の一人が、椰子の実を持たずに帰ったのだ。私が、

「どうしたのだ。」

と聞くと、

「椰子の実を途中で土人に取られてしまったのです。本当に申し訳ありません。」

声を上げて泣き出してしまった。

何ということだ。我が軍が、敵の攻撃を避けて、夜間ショートランドからブイン海岸まで運び、これを、はるばる三太郎から一〇キロも歩いて行って貰い受け、痩せた身体に四個ほど担ぎ、喜ぶ隊員の顔を思い浮かべながら運ぶ彼らからこれを奪い取る、情け知らずの土人がいるとは。

我が軍の進駐当時は、優勢の我が軍を笑顔で迎え、我が宣撫班からの贈り物ですっかり満悦していた土人達、それが形勢逆転した今は、我が軍の劣勢に付け込んで、この様な暴虐を働くようになったのだ。

「よしよし。よく我慢してくれた。お前が悪いことはないのだ。ご苦労だった。ゆっくり休め。」

と私は彼の肩を叩いて労うのだった。

この頃私は隊員の食糧不足をある形ではっきり痛感させられた。それはたまたま発見した犬の糞と、人間の、つまり我が隊員のそれとを見比べたときだった。犬の糞は立派に固形物として纏まっていた。だが、隊員のそれは、全然纏まりがなく、ただの草屑だっのだ。何とも情けないばかりで、この状態では我が中隊の前途には暗澹たるものを予期せざるを得ないところにきていた。

私はある日、プリアカでのことを思い出して、狩りに出かけた。ただ一人銃を持って、野豚を探してジャングル深く足を進めた。だが、しかし、私はやがて絶望を感じていた。日中は野豚など到底発見できるものではないということを、思い知らされたのだった。そして、気付くと、帰途を失っていたのだ。空の太陽を見て方角を測るにも、その太陽が深いジャングル内では発見不可能なのだった。私は立ち止まって、出発時の方角と今まで自分の歩いた道路を思い出して瞑想した。そして、神を念じながら歩きだした。やがて地上に自分の歩いた跡らしいものを発見でき、一時間ばかりで中隊本部に無事帰着できたのだった。

このジャングルで迷った体験と関連して、二つの忘れられぬ悲しい事件を回想することができる。

その一つは、隊員が一名行方不明となり、総員での捜索を重ねても、遂に発見できなかったことだ。彼は仲間の隊員に食料採取に行くと言って出かけたとのことだった。その頃隊員は余暇を見ては一心に食糧補給のため、山を駆け回っていた。だが、それは容易な技ではなかった。そして収穫のないまま、ジャングルに迷い込み、帰途を失うのだ。迷ってしまったら、精神の混乱と、体力の低下は想像を絶するもので、平和な日本では思いも及ばない悲惨なことに立ち至るのである。他の一件は、やはり同様に行方不明となったため既に前例もあるので、私は不幸な戦死者の数に数えていたところ、一週間ばかり過ぎたある日、突然彼は、痩せさらばえて、よろめきながら帰隊したのだった。彼の言うには、

「はじめ道に迷って、俺はもう駄目かと思った。だが、しかし、何としても死にたくない。何とか生きる道はないかと考えた。そして、自分は大分山を下ったような気がする。『道の分からないまま山登りに体力を落とせば駄目だ。たとえ日数はかかっても、海に出よう。そうすれば、隊に帰る道に出る方策もある。腹の方は野草、芭蕉の根を採ってでも何とかつなごう。』と決心して、湿地帯を何キロも渡り、やがて河に出て、河畔を何日も歩いて海に出ることができた。海の景色から、エレベンタの近くであることを知り、ツルタイ道に出て帰隊した。」

とのことだった。まことに冷静な判断と忍耐力のしからしむるところである。

「よかった! よかった! よく帰ってきてくれた。ゆっくり休んで、また作業に出てくれ。」

私は彼を激励したのだったが、この彼も、二週間後には、ついに不帰の旅へと消えていった。

だが、指揮官の私が気力を弱めることは許されない。朝礼時の訓示はその気力を表現するのに重要な日課だった。

「毎日の諸君の働きに中隊長は深く感謝している。担送以来の諸君の奮闘は、武器を持った兵隊にも勝る立派なものである。だが、ここは戦場である。まだまだ戦は続く。我が海軍の精鋭は着々と攻勢に転じつつある。第一航空艦隊はトラックで打撃を受けたが、その後内地で補給、改編されて、間もなく当南方海域に出動し、敵に大反撃を敢行するとの噂も漏れ承っている。もう少しの我慢だ。今日も元気で頑張ろう。」

と私は心にもない嘘で隊員を激励するのだったが、これも、私に課せられた任務に照らし、許されることと確信してのことだった。

他中隊の進出で園容整う

やがて一か月ばかり後に、遠藤中隊、小沼中隊等の後続部隊の三太郎入りが始まって、本農園も次第に様相が整っていった。

私は中隊長宿舎を宿営地中央に建てて、そこで後続の仲間と同居した。

毎日の作業の指揮は、それでも私に任せられ、毎朝隊員を集めての朝礼に、私が訓示をする日課が続いていた。中隊長の中で最年少の身で、それはまことに面映いことであった。

各隊の農園開墾は中隊別に進められていたが、今後宿舎も中隊別としてはどうかとの松尾技師の指示もあり、私はこの件を各中隊と協議して、各中隊が分離独立態勢をとることとなり、ここに三太郎農園の中隊別制が確立した。

合同宿舎の頃から、私の天然蛋白源採取活動は続いた。夜にはよく、谷底の蛙の鳴き声を便りに、油カンテラを下げては谷を降りて行った。河の水に腰までつかって、鞭を振り上げて、蛙の発声を待つのだが、蛙もなかなか用心深いもので、気配でこちらを察するのか、じっと鳴き止んだままとなる。そうなると、こちらも根比べとばかり、約三〇分も息を殺して待機することとなる。やがて、とうとうまた鳴き出したその声を、両耳で正確に測定し、確信の付いたところでカンテラを向けると同時。一瞬のうちに蛙を発見、鞭を振り下ろすのだ。蛙を手に掴んだ帰途は嬉しさのあまり、カンテラを水没させてしまい、帰りは真っ暗闇の崖を這い登らねばならなかったこともある。

宿舎に入ると、たちまち遠藤技手の声が飛ぶのだった。

「小池さん! 片足頼む!」

そして、小沼さんからも、

「前足でもいい。頼むよ。」

何と私の食い分は痩せた体と皮だけになってしまった。

蜥蜴(とかけ)を捕っても、ナマケモノを捕ってもこの調子なのだ。これでは、最年少の私は、夜は専ら他の中隊長のための天然蛋白採取係と成り果てている形だった。だから私は、人並みに、自分の獲物は自分で全部食いたいものだとつくづく思わされた。そういう、我ながらあさましい心境と環境ではあったのだ。

三太郎小池中隊農園

我が中隊の農園宿舎、中隊長宿舎も完成し、私はようやく、完全な農場主となり、伐採に農耕にと農場主らしい形態だけは完成したようだった。だが、伐採作業はまことに困難を極めた。二抱えも三抱えもある大木を切り倒すのに、首を擦っても痛くないような大鋸でやるのは、不可能のことで、私が建築隊の隊員は大工道具の丸頭鋸で少しずつ切り込み、斧ではつりながらやるので、一本の木を倒すのに三日もかかる状態だった。

又、倒した後が大変でその枝が一反歩くらいは塞いでしまい、青い小山ができるのだ。これを取り除くのにまた二、三日はかかる。それは到底完全に取り除くことができず、幹と大枝を残して畑はその隙間に作るようになって、地面の利用価値は半減されるのだった。この頃一根よりの通達でラバウルから夜間水上機で目立てやすりの補給を受けたので、各隊に支給されるとの話があり、当農園にも二枚の支給を受けることができた。

それでも何とか芋の苗を植え終わり、その生育を待つ状態にまでこぎ着けることができた。

この頃、私は毎日夕暮れの時間が待ち遠しかった。それは猫くらいもある大蝙蝠(こうもり)の狩りであった。農園の縁辺の大木には毎夕数十匹の蝙蝠が集まることが分かったのだ。その樹の太い幹の肌に、無数のいちじくのような実が成る。花も付けずに実だけが、幹から成るという南方特有の樹木で、どうもその実が蝙蝠の大好物らしかった。そして、彼らが毎夕陽が落ちてから繰り広げる光景は珍しく、また奇妙なものだった。彼らの大群が樹に群がり、異様な鳴き声を上げて、その羽の肩についた爪で這い登りながら、その実を食うのである。それを私が銃で狙って撃つというわけなのだが、陽の落ちた暗がりでは目標の狙いが付けにくい。一匹を捕るのに数発の弾を使うことになる。遂に初めて一匹を仕留めて、地上でその獲物を見たときには、驚いた。初めて見るその顔は、牛のような鼻孔、犬のような大きい口、そして、その牙の鋭いこと。なんとも恐ろしげで、落とされても、差し出された棒に噛みつく気荒さであった。私は、それを叩いてから、早速我が宿舎に運んだ。

珍しい獲物だと、小隊長と当番は跳び上がって喜んだ。早速獲物の料理にかかるのだった。この蝙蝠の初物は珍味絶好の御馳走で久しぶりの獣肉に大満足したのだった。

小隊長と当番はその皮まで丁寧に火にあぶって全部食べたようだ。

「少し焦げ臭いが結構いけます。」

と言っていた。

蝙蝠、ナマケモノ、鳥等と私の狩りも実績を重ねてきていた。大体私は山育ちで子供の時から野に出て獲物を捕って食っていたので、都会育ちの技手の中では野人のようにも思われていた。それがこの蛮地では生きる力となっていたのである。ナマケモノとは、当地でキスキスとも言われていた動物で、木登りカンガルーの一種と聞く。ブーゲンビル特産の珍獣である。色は黒茶色で、大きさは猫くらい、顔は熊に似ているが目は丸くて大きい。前足が熊のようで、後ろ足は猿の手の様に物を握ることができる。尾は体長くらい長く、根元二寸ばかりに毛があるが、その先は無毛で皮がむき出しとなり、この尾を木に巻き付けて、巧みにぶら下がる。彼の丸い目は、幼い児のようで、昼間の鈍重な動作が怠け者を連想させるからこの名が付いたようである。雌の腹には袋があって、子供をここで育てる。やはり豪州特有の有袋動物の仲間なのである。これを捕るには夕方に樹の動きを見てその所在を発見することから始まる。樹から樹へ、蔓を手繰って移動し、夜行性の彼らの夜の行動が始まるのだ。この機を狙って銃で射ち捕らえるのだ。命中を見定めて、後はただ地面を見て待てばよいのだ。彼は生きてる限りは、尾で樹にぶら下がり持ちこたえる。地上に落ちたときは死んでいるわけで、なんの造作もなく捕まえることができる。

ある日私が奴を射ち当て、地面を見つめて待っていたときである。やがて落ちてきたのを捕らえようと近寄ったとき、何とそこから一匹走り去ろうとするのを発見し、急いで棒を振り上げて打ち殺して、初めて事態を了承することができた。それは銃で射殺されたのは母獣で、小さいのは腹の袋に入っていた子供だったのだ。私はこれを小沼技手に進呈して大喜びされたのだった。数日後、

「いや、本当に有難かった。子供は丸焼きにして食ったが、まるで脂のかたまりのようでおいしかったよ。また頼みますよ。」

と言われたものだ。

私の枕元には三八銃が常時立て掛けてあった。それは敵襲に備えたものではなく、鳥、獣用に備えたのだった。当番員の、

「中隊長! 鳥です!」

の声でもあれば、その方角に向かって宿舎を飛び出す。

「あっちです!」

の声にその方角に向かって駆け出すのだ。約百メートルの樹上に鳩くらいの鳥を見て、狙いを定めて発砲した。当番がその落下地点を捜し回ったが、遂に獲物を発見できず、

「中隊長、本当に当たったんですか? 一寸遠かったから駄目だったかねぇ。」

と言って帰ってしまった後、私は絶対に当たった筈だと、確信して、一人残って三〇分くらい捜し回って、遂に獲物を発見した。それは鳩よりも大型の水鳥のようだった。名前など何でもよかった。たちまち臓物も皮もともに一物残らず、焼鳥となり、煮物となり、私と小隊長、当番の腹の中に入ってしまった。

また、ある日二〇センチくらいの蜥蜴(とかげ)を一匹捕獲した。昨年のトノレイ上陸時に大蜥蜴を発見した際は、まず電工員に追跡させ、彼が電柱に登る昇攀機を足に付けて獲物を追い、落下したのを下で捕らえたものだが、今では、誰も体力がなく、銃だけが頼みの状態であったから、この蜥蜴も私が銃で射ち落としたのだった。そうして、私はまだ生きているのをすぐに皮を剥いて赤裸にした。ところが奴は必死に最後の抵抗を試み、突然私の掌にがっぷりと噛みついた。そして、私の右の掌に奴の大きな口が食い付いて、押しても引いても離れなくなった。「雷が鳴るまで蜥蜴は離さない」の話しのとおりで、雷は当分望めそうもないので、私は思い付きで、短刀で奴の顎の関節を外した。さすがの蜥蜴もこれには参ったようで、私の掌から離れたが、私の掌には奴の歯形が残って、それは数日消えなかった。皆と蜥蜴を料理し、腹に納めた後の数日この歯形は私に感謝の念を呼び覚ますよすがとなった。

三太郎よりブインへ連絡帰隊

その頃連絡事項その他本隊との打合せの必要があって、私はブイン帰隊の決行となった。戦況はますます不利の一途を辿り、途中の道路も敵の爆撃により無惨な変容を見せていた。ルルアイ河の橋も姿を消し、青々とした大河の流れを見るばかりだった。本隊より補給可能の資材を、農園の補充員数名と共に、我が隊の最後のトラック二台の内の一台を使って帰途についた。途中の山道は敵の爆撃で樹木がなくなり、陽当たりがよくなって、乾燥のため車の通行は少し楽になったようだった。だが、敵の爆撃は熾烈を極め、そのため進行速度が落とされて、私の焦りが始まっていた。それでも遮二無二前進して、ルルアイ河の一キロ手前の峠に差しかかったとき、敵の戦闘機が一機攻撃してきた。我が車を発見したらしい。私は運転員にスピードを上げて前方のジャングル地帯までの急行を命じた。だが、敵機は高速自在の戦闘機である。私の作戦も敵には病人のよたよた歩き同然だ。たちまち敵の集中射撃を食っていた。

「駄目だ! 総員退避! 急げ!」

私の号令に全員車を降りて道の脇の溝に転がり込んだ。敵機銃の集中射撃に我が車は身震いして砂煙に包まれていった。敵の反復攻撃はしばらく続いたが、やがてそれも終わって静寂が返ってきたとき、私の号令で全員集合することができ、幸いに怪我人は一人も出ずに済んだ。車は一見無傷に見えた。だが、いよいよ近寄ってよく見て驚いた。敵の弾は車の機関部に集中して、完全にそれを破壊し、修理不能の状態となっていたのである。私は車を諦めて、全員徒歩での帰隊を命じなければならなかった。各中隊長に連絡事項の伝達等を完了し、私は自分の中隊本部に帰った。だが、私の留守中にある重大事件が起こっていたのだった。